Hacer click sobre la imagen para agrandar a su tamaño original

Mostrando entradas con la etiqueta Conflictos Armados Contemporáneos. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Conflictos Armados Contemporáneos. Mostrar todas las entradas

lunes, 14 de agosto de 2017

martes, 25 de abril de 2017

6 claves para entender cómo Corea del Norte se convirtió en una "nación paria"

Ha sido durante décadas una de las sociedades más herméticas y secretas del mundo. Lo llaman el "Reino Ermitaño" y sus líderes han sido tachados de "irracionales".

Corea del Norte, dice la comunidad internacional, es la mayor amenaza del mundo actualmente.

Y debido a sus ambiciones de convertirse en una potencia nuclear y a la opresión con que viven sus ciudadanos, el país ha sido catalogado como "Estado paria" y ha quedado aislado con fuertes sanciones de la comunidad internacional.

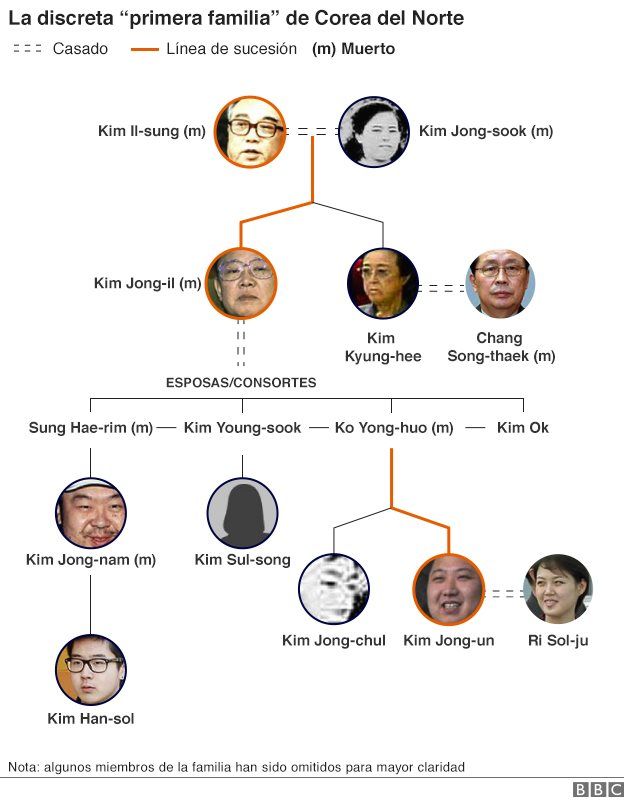

Lo cierto es que Corea del Norte y sus líderes, la dinastía de los Kim, nunca se han mostrado intimidados ante las amenazas del resto del mundo, incluido Estados Unidos con su poderío militar.

¿Cómo llegó esta nación de unos 24 millones de habitantes a convertirse en ese país "paria" y antagónico? Te lo explicamos en BBC Mundo.

1. ¿Cómo surgió la República Popular Democrática de Corea?

El país emergió como tal en 1948 en medio del caos que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial cuando tras la derrota de Japón, que desde 1905 controlaba la península coreana, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron que ésta debería ser ocupada por ambos.

"Estados Unidos trazó un mapa a lo largo del Paralelo 38 para decidir el destino de la península y se acordó dividirla en dos", le dice a BBC Mundo James Hoare, exdiplomático británico quien estableció la primera embajada de Reino Unido en Pyongyang.

"La parte norte sería ocupada por las fuerzas soviéticas y la parte sur por las estadounidenses", dice el experto en asuntos de Corea de Chatham House, el Real Instituto de Asuntos Exteriores en Londres..

Así, los soviéticos reconocieron a la República Popular Democrática de Corea con un gobierno comunista encabezado por Kim Il-sung, quien se convirtió en el primer "Gran Líder" norcoreano.

Pero en 1950, la creciente hostilidad y desconfianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos condujo a una guerra entre norte y sur que arraigó aún más las divisiones coreanas.

"Durante la guerra, Estados Unidos tenía el control de prácticamente todo el espacio aéreo de Corea del Norte y llevó a cabo bombardeos masivos que destruyeron gran parte del país y causaron enorme pérdida de vida y devastación", le dice James Hoare a BBC Mundo.

"Este hecho, por supuesto, sigue recordándose hoy en día en Corea del Norte y se les enseña a los niños en el colegio como parte de la propaganda del gobierno", agrega.

2. ¿Cómo se originó la tensión entre las dos Coreas?

Las Coreas técnicamente aún están en guerra y permanecen en un estado de continua tensión.

La guerra de Corea fue considerada por muchos como la primera confrontación armada de la Guerra Fría y un ejemplo de una "guerra de apoderados", en este caso entre las dos superpotencias de la época: la Unión Soviética y Estados Unidos.

A pesar de que continuaron los esfuerzos por la reunificación de la península no se logró ningún acuerdo.

Así quedó establecido el destino de las dos Coreas en los 1950 en gran parte como resultado de la violenta geopolítica de la época.

Y ambos países, que técnicamente aún están en guerra, permanecen en un estado de continua tensión.

Estados Unidos trazó un mapa a lo largo del Paralelo 38 para decidir el destino de la península de Corea y se acordó dividirla en dos".

"Corea del Norte es una sociedad con una mentalidad de asedio permanente", le dijo al Huffington Post Charles Armstrong, director del Centro de Investigación de Corea de la Universidad de Columbia, Estados Unidos.

"El país ha vivido bajo una amenaza constante de guerra desde los 1950", agrega.

El primer líder norcoreano Kim Il-sung, abuelo del actual mandatario Kim Jong-un, dio forma a una dinastía que ha estado al frente de un sistema rígido de gobierno totalitario en el que los ciudadanos no tienen acceso al mundo exterior ni libertad para salir del país.

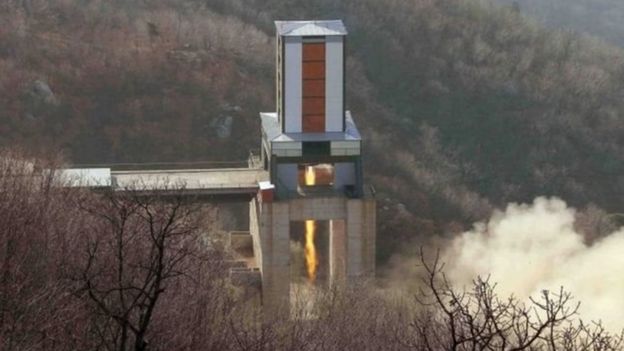

Corea del Norte recientemente realizó una prueba de una nueva turbina para un misil balístico intercontinental.

Y décadas de un sistema de economía centralizada han conducido a que Corea del Norte sea uno de los países más pobres del mundo y a acusaciones de graves violaciones de derechos humanos.

Pero lo que más ha alarmado a la comunidad internacional son sus ambiciones de convertirse en una potencia nuclear.

3. ¿Cómo logró Corea del Norte sobrevivir económicamente tras la guerra?

"Prácticamente hasta los 1970, Corea del Norte recibió mucha ayuda económica de China, Unión Soviética y los países de Europa oriental", explica el experto de Chatham House, James Hoare.

"Tenía una base industrial altamente desarrollada originada durante el régimen japonés y entonces se consideraba que el Norte era más rico que el Sur".

Durante esa época, en sus esfuerzos por sobresalir ante su vecino del sur, Corea del Norte se dedicó a hacer esfuerzos para conquistar a la comunidad internacional.

Fue un activo miembro del Movimiento de los No Alineados y, debido a su competencia con el Sur, parte de su política exterior se basaba en expandir sus relaciones diplomáticas alrededor del mundo.

Hasta fines de los 1960, el crecimiento económico del Norte fue más alto que el de Corea del Sur. Y hasta fines de los 1970 el PIB per cápita norcoreano era igual que el de su vecino del sur.

Las cosas comenzaron a ir mal cuando, necesitado de fondos para modernizar su industria, pidió enormes préstamos de la comunidad internacional.

En abril la agrupación de buques de guerra Carl Vinson de la Armada de EE.UU. fue desviada de Singapur hacia el occidente del Pacífico.

Después vino la crisis de los precios del petróleo en 1973 y la muerte de Mao Zedong, en China, quien había sido su aliado desde la guerra de las Coreas.

Para fines de los 1980 su economía comenzó a estancarse y casi colapsó completamente tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991.

4. ¿Cómo surgió su aislamiento?

"El aislamiento fue una combinación de factores", dice James Hoare.

"La Unión Soviética colapsó, y Rusia dijo: 'Se acabaron los precios para amigos'. China, por su parte, también se movilizaba hacia el capitalismo de Estado y ésta también le dijo a Corea del Norte: 'Lo sentimos, ya no te vamos a subsidiar'".

Una de las bases del gobierno de Kim Il-sung fue el desarrollo de su ideología de autodependencia, o "Juche", en coreano, que se basa en tres principios: independencia política, autodependencia económica y autonomía militar.

"Esta ideología provocó que Corea del Norte verdaderamente se convirtiera en un 'reino ermitaño' debido al enorme estigma que el Juche coloca en la cooperación con otras naciones", escribe Grace Lee en la Revista Stanford de Asuntos de Asia Oriental (SJEAA), de la Universidad de Stanford, Estados Unidos.

El gobierno usó el Juche para justificar el continuo aislamiento del régimen y el culto a la personalidad de sus líderes.

Y se dedicó a impulsar su autonomía militar.

5. ¿Fueron sus ambiciones nucleares las que condujeron al repudio internacional?

Durante los 1990, Corea del Norte comenzó a dar muestras de estar desarrollando un programa nuclear, lo cual provocó alarma en el mundo.

Pyongyang entonces se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear y reveló que tenía armas nucleares.

En 2002, el entonces presidente de Estados Unidos, George W Bush, incluyó a Corea del Norte en su lista de países del "Eje del Mal".

A pesar de que ha habido intentos de convencer a Pyongyang de que desista de su programa nuclear a cambio de concesiones políticas y económicas, los esfuerzos no han sido exitosos.

Se le han impuesto fuertes sanciones internacionales que han impactado profundamente su capacidad financiera para funcionar en el exterior, incluidas medidas contra sus exportaciones de carbón, vitales para su economía.

"Hubo un punto en que Estados Unidos, durante los años de Bill Clinton, consideró aparentemente la posibilidad de atacar las instalaciones nucleares de Corea del Norte para presionarla, pero se decidió que los riesgos eran demasiado grandes", le dice a BBC Mundo James Hoare.

Ahora el gobierno de Donald Trump parece estar dispuesta a mostrar una renovada "mano dura" para disuadir a la nación asiática.

(Kim Jong-un) está enfrentando una superpotencia hostil que en años recientes ha invadido Estados soberanos alrededor del mundo y derrocado a sus gobiernos"

John Delury, Universidad Yonsei

6. ¿Podrá algún día la comunidad internacional lograr una solución para "el problema de Corea del Norte"?

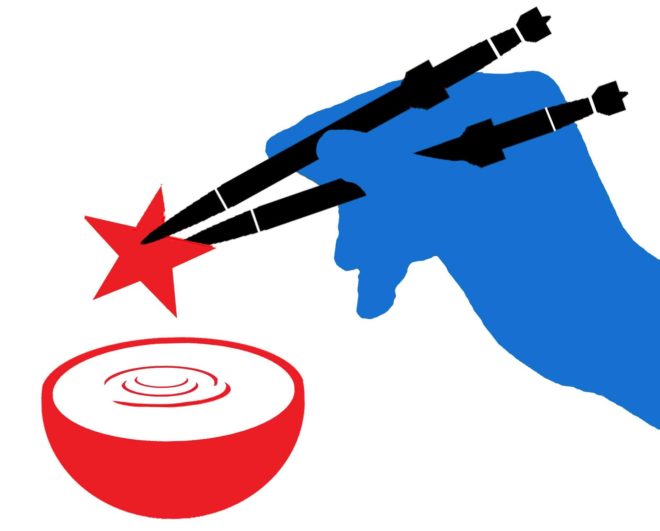

Estados Unidos ha estado incrementando la presión sobre China para que ayude a reducir las tensiones en la región asiática.

Se ha dicho que es imposible negociar con el actual líder norcoreano Kim Jong-un porque se le considera "irracional", como lo calificó la nueva embajadora estadounidense ante la ONU, Nikky Haley.

Pero los expertos coinciden en que no es del todo irracional tratar de obtener armas nucleares para protegerse.

"Kim Jong-un no tiene aliados confiables que garanticen su seguridad", le dijo a la BBC el profesor John Delury de la Universidad Yonsei, en Seúl.

"Y está enfrentando una superpotencia hostil que en años recientes ha invadido Estados soberanos alrededor del mundo y derrocado a sus gobiernos", agrega.

"La lección que los norcoreanos aprendieron de la invasión de Irak es que si Sadam Hussein realmente hubiera tenido armas de destrucción masiva, habría sobrevivido".

El experto de Chatham House, James Hoare, está de acuerdo. No se puede decir que una dinastía que ha sobrevivido casi 70 años, es irracional.

"Hasta cierto punto, el aislamiento de Corea del Norte ha sido autoimpuesto pero también se ha visto influenciado por las actitudes de Occidente", le dice el experto a BBC Mundo.

"Para los Kim, y para la élite que lo rodea, la supervivencia ha sido su principal objetivo. Ellos vieron lo que pasó en Irak, con Sadam Hussein, lo que pasó en Libia, con Gadafi. Y han visto cómo la gente que formaba parte de esos sistemas perdió todo", señala Hoare.

Imágenes de uno de los misiles de Corea del Norte que aparecieron en la televisión surcoreana en marzo pasado.

Estados Unidos ha estado incrementando la presión sobre China para que ayude a reducir las tensiones en la región asiática. Pero ésta se ha mostrado renuente a aislar a su vecino.

"Francamente, es muy difícil ver una solución", dice Hoare.

"Quizás Estados Unidos debe aceptar que no va a obtener todo lo que desea con Corea del Norte o, la alternativa, es el conflicto", opina.

"Los coreanos no son suicidas y saben a lo que se enfrentan. Pero si se ven bajo amenaza y bajo ataque estoy seguro que tomarán represalias. Y contemplar esa alternativa verdaderamente es aterrador".

jueves, 20 de abril de 2017

Un Israel en el Pacífico

Cada cierto tiempo, Corea del Norte ocupa las primeras planas de los medios de comunicación, en una mezcla de chirigota y noticia, que dejan la impresión de que el régimen norcoreano está formado por payasos con misiles atómicos. Una visión lejos de la realidad, aunque el hermetismo del régimen deje poco espacio para el análisis. Pero Corea del Norte es algo bastante más pesado y serio que la familia Kim, que gobierna desde 1945. Es un hinterland, un limes que separa el territorio controlado por EEUU -Corea del Sur y Japón- del territorio de las otras dos grandes potencias mundiales de hoy, China y Rusia (antes, la URSS).

Es ingenuo creer que el desarrollo militar y la subsistencia económica de Corea del Norte habría sido posible sin el visto bueno de Beijing y Moscú. China absorbe casi el 60% de las exportaciones del país y le proporciona el 90% del combustible que consume y el 57% de sus importaciones. Sin China, el régimen se derrumbaría en meses y el caos se apoderaría del país. China es el menos interesado en un caos pues millones de norcoreanos buscarían refugio en su territorio. Obviamente, en río revuelto EEUU intentaría lograr lo que no pudo en la Guerra de Corea (1950-1953): poner toda la península coreana bajo su control. Pero ni China ni Rusia aceptarían ese control. Todo lo contrario, la Guerra de Corea fue provocada por el intento de las fuerzas comunistas de reunificar el país y prolongada por el intento de EEUU de aprovechar la situación para apoderarse del norte. La derrota de las fuerzas norcoreanas provocó la entrada de China en la guerra y que la Unión Soviética enviara a sus más experimentados pilotos a combatir contra EEUU. La guerra terminó en tablas y con la frontera más militarizada del mundo.

¿Han cambiado los intereses desde 1953? No, ha ocurrido lo opuesto. EEUU está instalando en Corea del Sur el sistema de misiles THADD, hecho que ha sido denunciado por China y Rusia como una amenaza directa a su seguridad nacional. A principios de marzo, Beijing afirmó que «habrá consecuencias» si EEUU y Corea del Sur instalaban los THADD, a lo que China se opone. Para Rusia, los misiles THADD son «un desafío» que tendrá «respuesta». EEUU ha justificado la instalación de esos misiles como «medida de defensa» frente a Corea del Norte, pero todos sabemos que no hay amenaza real de ataque del norte sobre el sur y que Pyongyang usa su baile de misiles más con fines económicos y propagandísticos que con propósitos militares. También le sirve para recordar, urbi et orbi, que si Iraq y Libia hubieran poseído bombas atómicas, la OTAN no habría osado agredirlos. Tampoco Iraq y Libia tenían detrás un escudo tan poderoso como China.

EEUU asienta su proyección imperial en el Lejano Oriente sobre dos países, que son vitales e insustituibles: Japón y Corea del Sur. La isla de Taiwán cuenta poco pues, al ser considerada territorio inseparable de China, no cabe dentro de los diseños geoestratégicos de una región que es hoy el corazón económico del mundo. El valor militar del eje Japón-Corea del Sur se entiende mejor si se hace una lectura política de la costa pacífica de Asia. Desde Rusia hasta Vietnam, esta zona costera pertenece a países adversos a EEUU. Dos de ellos (Corea y Vietnam) fueron escenarios de guerras entre las potencias comunistas de entonces y EEUU, con resultados negativos para este país. En Corea tuvo que aceptar el empate y en Vietnam sufrió su más humillante y dolorosa derrota militar, debiendo abandonar toda Indochina. Cuando la guerra de Corea, EEUU estaba en el apogeo de su hegemonía mundial y representaba el 50% de la economía mundial. La guerra de Vietnam se correspondió con el dominio monetario del dólar y la supremacía económica de Occidente.

La crisis actual ocurre en un escenario distinto. China es hoy la primera potencia comercial del mundo y la mayor acreedora de EEUU, que es, a su vez, el país más endeudado del planeta. El suicidio de la Unión Soviética dejó un vacío de poder enorme, pero ese vacío resultó más transitorio de lo esperado por los estrategas de Washington. Rusia no puede rivalizar económicamente con EEUU, pero sí puede hacerlo militarmente, al punto que se ha convertido en el principal proveedor de armas y tecnología de China. La suma de Rusia y China multiplica el poder que tuvo la URSS y ambos países saben que se necesitan el uno al otro, en una relación simbiótica reflejada en la creciente cifra de sus intercambios de todo tipo, incluyendo las periódicas reuniones de dirigentes, a todos los niveles (Putin visitará China en mayo y Xi Jinping Rusia en julio). Rusia tiene casi toda la energía que China necesita y China el dinero que Rusia requiere. China enfrenta a EEUU del mar del Japón al mar de la China Meridional, Rusia a la OTAN, del mar Báltico al mar Negro. La seguridad del uno es la seguridad del otro y la derrota del uno podría significar la ruina del otro. En septiembre de 2016, Xi declaró que China y Rusia debían cooperar «para proteger sus soberanías».

Corea del Sur es el único aliado continental (el único país de tierra firme en la vertiente pacífica del continente) de EEUU. Todo su cordón de aliados y bases militares son archipiélagos e islas, alejadas del territorio terrestre, excepto Japón. Alcanzar China desde EEUU lleva 16 horas y desde Guam cinco. Alcanzar China desde Corea del Sur son minutos y desde Okinawa, su mayor base isleña, dos horas. Para EEUU, el valor militar de Corea del Sur y Japón es invaluable y perderlos sería fatal en su confrontación con China y Rusia.

Para Rusia y China ocurre lo inverso. La proximidad de las bases estadounidenses es una amenaza a su seguridad, agravada por los THADD. Hay 30.000 soldados de EEUU en Corea del Sur y 35.000 en Japón. Para contrarrestar la proximidad estratégica de EEUU, China viene construyendo bases militares en islas artificiales del disputado archipiélago de las Spratly, en el mar de la China Meridional, desde donde podría alcanzar más fácilmente las bases de EEUU en Filipinas y Guam. Se calcula que unos 1.500 misiles chinos apuntan a las bases en Corea del Sur y Japón. Rusia, por su parte, inició en 2016 la construcción de una base naval en las islas Kuriles, al tiempo que su Ministerio de Defensa anunciaba «medidas sin precedentes» para desarrollar infraestructuras militares en la isla Sajalín y en las Kuriles. En 2016, Rusia y China realizaron maniobras navales en el mar del Sur de la China, en un mensaje claro a EEUU y sus aliados. Debe recordarse, además, que Rusia y Japón no han firmado la paz desde 1945, por la demanda japonesa sobre cuatro islas de las Kuriles. No hablamos de una región en paz. El triángulo Corea-Kuriles-Japón es uno de los puntos más volátiles del planeta y, con Polonia y el Báltico, uno de los sitios donde podrían reventar las contradicciones entre EEUU, China y Rusia.

Con este panorama se puede tener una idea de la importancia de Corea del Norte. No sólo como limes o hinterland de China y, en menor medida, de Rusia. Corea del Norte es un símil -mutatis mutandis- del papel que desempeña Israel en Oriente Próximo. Como Israel, es un Estado militar-religioso (uno de la Torá, otro de la idea suche); es un pueblo armado (1,2 millones de soldados, con posibilidad de movilizar a 7 millones de habitantes); como en Israel, el poder militar lo es todo para su existencia. La diferencia la marca el nivel tecnológico. EEUU y Europa dotan a Israel de la tecnología militar más puntera; el ejército norcoreano es obsoleto, aunque mitiga su retraso con superabundancia de material militar y la mayor red de construcciones subterráneas y túneles del mundo, para resistir un bombardeo masivo. Hay otra diferencia determinante. Israel carece de retaguardia estratégica y está rodeado de enemigos. Su existencia depende del auxilio masivo que pueda recibir de EEUU y la OTAN. Corea del Norte tiene a China y tendría a Rusia. Corea del Norte no es Iraq ni Libia. Sería como Vietnam, pero con armas atómicas.

Mantener al régimen norcoreano tiene un valor estratégico esencial, pues su ejército proporciona a China y Rusia una seguridad invaluable. Casi todas las bases de EEUU en Corea del Sur están al alcance de su artillería y las tropas norcoreanas están a 55 kilómetros de Seúl y sus 25 millones de habitantes. Esta realidad hace que Corea del Sur sea la mayor aliada de facto de China, al momento de sopesar delirios militaristas. Hay consenso en que, aunque Corea del Norte posea armamento obsoleto y su fuerza nuclear no sea sofisticada, podría barrer a Corea del Sur. Y aunque también hay consenso en que EEUU podría, a su vez, barrer a Corea del Norte, como hizo en 1950, otro consenso indica que nada garantiza que, en ese escenario, no vuelvan China y Rusia a intervenir, en cuyo caso EEUU podría sufrir una derrota peor que la de Vietnam. También considerar que Trump debió dar a Xi, en su reciente encuentro, garantías sobre Pyongyang. No, no habrá guerra en la península coreana. No por ahora. Rusia y China necesitan entre cinco y ocho años para modernizar sus fuerzas armadas y situarlas a la altura de las de EEUU. También necesitan tiempo para acumular oro, lo único que valdrá si estalla la fiesta. Cuando alcancen el nivel deseado en armas y oro, la dinámica mundial será otra. Tiempo hay, mientras, para reflexionar.

Augusto Zamora R. es autor de Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos.

jueves, 3 de noviembre de 2016

sábado, 10 de septiembre de 2016

El poder de destrucción de una bomba como la que ha testado Corea del Norte Un simulador muestra los efectos de una bomba atómica similar en ciudades como Bogotá o México

¿Cuáles serían los efectos sobre una ciudad si sobre ella se lanzara una bomba como la testada la pasada madrugada en el subsuelo de Corea del Norte? Un simulador basado en modelos físicos permite representar esquemáticamente los daños de una explosión de esa magnitud (10 kilotones, según los cálculos del Ministerio de Defensa de Corea del Sur) si, en lugar de bajo tierra, se hubiera producido sobre una ciudad.

Bola de fuego

Muestra el tamaño de la bola de fuego nuclear (200 metros) para una bomba de 10 kilotones. El tamaño depende de la altura a la que se haya producido la detonación (la herramienta permite especificarla). Si la detonación se produce en contacto con el suelo, la cantidad de lluvia radiactiva (los productos que resultan de la reacción nuclear) es mayor.

Corriente de aire (presión de 1,3 atmósferas)

Toda la zona al menos a 470 metros del centro sufre una sobrepresión similar a la de 1,36 atmósferas, suficiente para derruir edificios de hormigón. En este radio, la mortalidad inmediata alcanza prácticamente el 100%.

Corriente de aire (presión 0,34 atmósferas)

Toda la zona a menos de un kilómetro del centro sufre una presión de al menos 0,34 atmósferas, que basta para derrumbar la mayoría de edificios residenciales.

Radiación

A 1,25 kilómetros de la zona de la explosión, las personas reciben una dosis de radiación de 5 sievert. Sin tratamiento inmediato, la mortalidad es del 50% y 90% solo por los efectos inmediatos, sin tener en cuenta los efectos a medio plazo de la exposición a la radiación.

Radiación térmica

A 1,4 kilómetros de la explosión, el 100% de las víctimas sufre quemaduras al menos de tercer grado.

La herramienta informática, desarrollada en el Stevens Institute de Technology (Nueva Jersey), representa en círculos concéntricos sobre un mapa el alcance aproximado de los diversos efectos de la bomba. Para ello, ejecuta un algoritmo que los calcula, aunque en la vida real podrían variar porque ignora variables como el terreno o el blindaje de edificios. Sin embargo, para el director del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Complutense, Fernando Arqueros, se trata de un simulador "razonablemente serio" y que "justifica" los elementos que emplea para el cálculo.

El de Corea del Norte ha sido un ensayo subterráneo, que provoca unos efectos "muy distintos" a los que establece este simulador, que solo tiene en cuenta una explosión a nivel del suelo o a una determinada altura. "Las pruebas subterráneas suelen generar un cráter y el radio de alcance no tiene por qué estar tan bien definido [como en el simulador]. Se trata de algo difícil de calcular, entre otros, por las peculiaridades de la geología del terreno", apunta el experto.

miércoles, 31 de agosto de 2016

Alcance de los misiles de Corea del Norte

El alcance de los misiles de Corea del Norte y las tropas emplazadas en la zona del conflicto.

Zonas de impacto de los misiles norcoreanos

Hacer click sobre las imágenes para agrandar al tamaño original

martes, 30 de agosto de 2016

jueves, 25 de agosto de 2016

Causas de la guerra en Siria

La guerra de gasoductos que se esconde tras el conflicto sirio

En Siria los dos proyectos políticos regionales, suní y chií, luchan también por dominar el trazado de gaseoductos hacia Europa

Beirut 24 AGO 2016 - 14:04 CEST

Si bien en la Siria actual el peso del crudo se vincula a las finanzas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), los expertos señalan a la lucha energética como uno de los detonadores de la guerra. La carrera por la construcción de gasoductos que atravesaran la Siria de preguerra mantuvo enfrentados a los dos grandes proyectos políticos regionales: las monarquías suníes del Golfo aliadas con la también suní Turquía por un lado, y la potencia chií regional: Irán, junto a Siria e Irak por otro. Ambos bloques se enfrentan hoy en el tablero sirio con Washington avalando a los primeros y Rusia respaldando a los segundos.

“La mayoría de los países beligerantes en la guerra Siria son países exportadores de gas con intereses en uno u otro gasoducto que compiten por cruzar el territorio sirio para librar el gas bien catarí o iraní a Europa”, sintetiza el experto norteamericano Mitchell A. Orenstein en un análisis publicado en la revista Foreign Affairs. A pesar de disponer en vísperas de las revueltas de marzo de 2011 de unas reservas de 2.500 millones de barriles de crudo y de 0,3 trillones de metros cúbicos de gas, la batalla por la energía no representa una de recursos propios para Siria, sino que se debe más bien a su estratégica posición geográfica a orillas del Mediterráneo y su consiguiente potencial como corredor hacia Europa. Mientras que Qatar (que controla dos tercios del yacimiento) e Irán comparten la mayor reserva de gas natural mundial, con 51 trillones de metros cúbicos de gas enterrados a 3.000 metros bajo el Golfo Pérsico, ambos aspiran a trazar unos recorridos alternativos.

Qatar versus Irán

En 2009, Qatar ponía sobre la mesa de Bachar el Asad una propuesta para construir un gasoducto que habría de atravesar Arabia Saudí, Jordania y Siria enlazando con Turquía antes de llegar a Europa. El soñado gasoducto permitiría al titán del gas aumentar tanto el volumen de sus exportaciones, como reducir los costes y limitaciones de volumen que impone el transporte marítimo. “A Qatar le hace falta una flota de 1.000 navíos, con un coste exorbitante que en varios años reduce sus beneficios de 716.000 millones a 71.600 millones de euros”, calcula el experto sirio Imad Fawzi Shuebi.

El Asad declinó la propuesta qatarí, que hubiera perjudicado a su aliado ruso. La estatal rusa Gazprom provee el 25% del gas que consume Europa y sus beneficios globales corresponden a una quinta parte del presupuesto del Estado. Preocupado ante la creciente dependencia de Europa en materia de gas hacia Moscú, Estados Unidos se sumó a la guerra de los gasoductos con la propuesta de Nabuco: un gasoducto que aspiraba a evitar las zonas de influencia rusa y pujar de las reservas del mar Negro y de Asia Central. Sin embargo, los gasoductos diseñados por Rusia (South Stream y Nord Stream) se antojan más viables económicamente dadas las amplias reservas con las que cuenta el país. Sin una alternativa ventajosa, Rusia sigue nutriendo a Europa con un cuarto de sus necesidades en gas, dejando al continente europeo a merced de los continuos choques entre Rusia y Ucrania (pasaje del gasoducto ruso) con la interferencia occidental y la consiguiente oscilación de precios.

En su lugar, el presidente sirio aceptó en 2010 participar en otro proyecto: el gasoducto islámico propuesto por Irán. Se trata de un canal que atravesaría Irak y Siria, convirtiendo a esta última en una importante plataforma antes de alcanzar Europa. La construcción de los 1.500 kilómetros de conducto llevaría tres años con un coste de 9.000 millones de euros. Damasco y Teherán firmaron el acuerdo en julio de 2011, cuatro meses después de que estallaran las protestas populares en Siria. El gasoducto chií podía reposicionar políticamente a una Irán en aras de reinserción en el mercado internacional y ofrecer una alternativa capaz de reducir la dependencia europea con Rusia. Un escenario que se antoja una de las peores pesadillas tanto para las monarquías suníes del Golfo, como para los políticos de Washington.

Los diferentes actores que pujaron por uno u otro gasoducto, son todos hoy piezas clave en el tablero sirio. Efectivos de Estados Unidos, junto con los servicios secretos británicos y franceses, entrenan a facciones rebeldes y financian a grupos opositores en el exilio con el objetivo de derrocar el régimen actual. A Qatar y Arabia Saudí se les acusa de financiar a rebeldes e islamistas insurrectos en Siria. Y ello, contando con el apoyo logístico de Turquía. Qatar habría invertido 2,7 millones de euros en armas rebeldes al tiempo que ofreció su territorio a los servicios secretos norteamericanos para entrenar a opositores sirios.

En cuanto al bando iraní, éste ha jugado un rol clave a la hora de entrenar y abastecer militarmente al Ejército de Bachar el Asad, desplegando efectivos de su Guardia Republicana en Siria. Rusia ha compensado el peso de Estados Unidos en el tablero internacional, sumándose a la lucha antiterrorista contra el ISIS pero bombardeando también las posiciones de rebeldes y yihadistas avalados por Doha y Riad. Igualmente ha desplegado efectivos en el terreno y rearmado a las tropas regulares sirias. A ellos se suman varias milicias chiíes regionales, como la libanesa Hezbolá o iraquíes y afganas.

Un cambio de régimen alauí en Siria que diera paso a un Gobierno suní aliado serviría por lo tanto no sólo a los designios políticos de la alianza Doha-Riad-Ankara-Washington sino también a sus ambiciones energéticas. No obstante, el reciente acercamiento entre Erdogan y Putin corre el riesgo de contrariar a más de un experto, rompiendo el statu quo actual al abrir las puertas a nuevas alianzas que sacudan el tablero sirio.

Con menos crudo, menos fondos para financiar la guerra siria

N.S-Beirut

Entrando en el sexto año, la guerra siria ha sacudido todos los sectores de producción sirios: desde el textil a la agricultura pasando por el energético. A la producción de 385.000 barriles diarios con la que contaba Siria en la víspera del conflicto en 2011, le reemplaza hoy una de 8.000 barriles por día, según el último informe publicado por el Economist Intelligence Unit fechado en julio. A los desgastes impuesto por la guerra se suma un férreo embargo internacional sobre el país, que estrangula el sector energético y clave para las arcas del Estado, mermando unas ventas que en un 90 por ciento se destinaban a Europa. Y ello sin contar la estampida de potenciales inversores tras que en 2011, el mismo año de las protestas populares, se descubriera en Qarah (en la norteña provincia de Homs) un yacimiento de gas con una capacidad de extracción estimada en 400.000 metros cúbicos diarios.

Con dos tercios del territorio nacional fuera de la órbita de Damasco, las tribus locales, los kurdos y los terroristas del ISIS se reparten los ingresos provenientes de los dos principales yacimientos de crudo, en Hasaka y Deir Ezzor, ambos al norte del país. Hoy, el ISIS también pierde ingresos tras dos años de constantes bombardeos sobre sus posiciones. Las aviaciones occidentales, siria y rusa, han acabado por reventar el lucrativo negocio que nutría las arcas del califato. El cerca de millón de euros diarios que los expertos estiman extraía ISIS del contrabando del crudo en 2014, se reducen hoy a 400.000 euros por día. Unas pérdidas a las que contribuye también la drástica caída del precio del barril que ha pasado de unos 89 euros en 2014 a poco más de 30 este mes. Tanto ISIS como el Gobierno de Damasco pierden recursos para financiar su aparato militar. Pero en el caso del ISIS, éste pierde también capacidad de gestión de un territorio en el que ya no puede asegurar unos servicios mínimos a los ciudadanos que viven bajo su control, ni un intercambio económico con las tribus suníes hasta ahora aliadas.

viernes, 19 de agosto de 2016

viernes, 12 de agosto de 2016

jueves, 11 de agosto de 2016

6 razones por las que Rusia y Turquía no serán socios estratégicos

La reconciliación entre Rusia y Turquía alcanzada en la cumbre de San Petersburgo no debe provocar expectativas injustificadas ni demasiadas ilusiones. En las relaciones entre Moscú y Ankara existen demasiados problemas e importantes contradicciones como para hablar, como ya han hecho algunos expertos, de una “alianza estratégica” entre Rusia y Turquía.

1. El primero y principal de estos problemas son las posturas diametralmente opuestas de los dos países en el conflicto sirio. Vladímir Putin apuesta por Bashar al Asad, mientras que Recep Tayyip Erdogan intenta derrocarlo. En este sentido, no ha cambiado nada. Tampoco se ha interrumpido el apoyo de Ankara a las tropas de la oposición siria, las mismas que ahora dirigen su ofensiva contra Alepo y que bombardean la aviación rusa. No hay que olvidar que fueron estas diferencias respecto a Siria las que provocaron una crisis sin precedentes en las relaciones bilaterales tras el derribo de un bombardero ruso en noviembre del año pasado. Estas discrepancias se mantienen en la actualidad.

2. Existe un segundo problema relacionado también con la guerra de Siria:la relación con los kurdos. Para Ankara los guerrilleros kurdos que luchan en Siria contra los radicales islamistas son sus enemigos, separatistas y aliados de los “terroristas” del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, en guerra contra el presidente Erdogan. Para Moscú, los kurdos sirios son sus aliados potenciales. Y sus relaciones con los kurdos de Turquía siempre han sido especiales, de ningún modo hostiles.

3. El tercer problema está relacionado con el conflicto armenio-azerí. Moscú, pese al tono moderado de sus declaraciones y a su postura equidistante, es considerada por todo el mundo como un potencial aliado de Armenia, su socio en la OTSC. En lo que respecta a Turquía, este país ni siquiera intenta mostrar objetividad ni imparcialidad. Ankara está del lado de Bakú.

4. El cuarto problema consiste en el hecho de que en Turquía operan sin limitaciones varias organizaciones abiertamente opuestas a Moscú, algunas de ellas procedentes del Cáucaso Norte y otras formadas portártaros de Crimea. Estas organizaciones cuentan con el apoyo de diásporas influyentes, hasta el punto de que incluso si Erdogan quisiera eliminar este elemento irritante en las relaciones con la Federación Rusa, encontraría una firme resistencia dentro del país.

5. El quinto problema es la crisis de confianza. En Moscú ya no se habla en público del incidente del avión, pero no lo han olvidado. Como tampoco han olvidado las declaraciones que hicieron “en caliente” varios políticos turcos, entre ellos el propio Erdogan, cuyas palabras al respecto no fueron nada pacíficas. Sería extraño que después del derribo del Su-24 Moscú no sacara sus propias conclusiones acercad e la fiabilidad y de la previsibilidad de las acciones del gobierno turco.

6. Y por último, el sexto problema: el actual acercamiento es en cierto modo obligado. Occidente trata con cautela tanto a Moscú como, desde hace un tiempo, a Ankara, y tiende a distanciarse de ellos. En este contexto, el intento de encontrar un socio alternativo, de romper el aislamiento internacional, resulta del todo natural. Al mismo tiempo, no existe ninguna garantía de que, si Turquía logra normalizar sus relaciones con Estados Unidos y la UE, este país siga apostando por Rusia y desarrollando proyectos como el Turk Stream.

De modo que no es el momento de anunciar una asociación estratégica entre Moscú y Ankara. Se trata más bien de una imitación. No obstante, en comparación con el conflicto armado que amenazaba con estallar hace medio año, la reconciliación actual supone un progreso considerable.

jueves, 4 de agosto de 2016

miércoles, 13 de julio de 2016

viernes, 17 de junio de 2016

Crímenes del gobierno de Al Assad

55.000 disparos contra Al Assad

Cadáveres yacen en el garaje del Hospital Militar 601 de Mezze, en Damasco. 'CÉSAR'

El drama de los que se quedaron, y murieron a manos del régimen

Lo denuncia César, (nombre clave) quien trabajó para Al Asad

No pudo más y desertó llevándose consigo 55.000 fotos de sirios asesinados

GARANCE LE CAISNE

17/06/2016 10:13

"No encuentro palabras para expresar lo que siento. La comunidad internacional nos ha abandonado. La comunidad internacional abandona a los sirios". César es un hombre herido. Casi tres años después de haber filtrado las fotos de miles de prisioneros a los que mataron de hambre o por medio de torturas en los centros de internamiento del régimen, este ex fotógrafo militar ya no cree en el sistema internacional y se siente impotente y "desesperado".

Y añade: "Mis compañeros y yo arriesgamos nuestras vidas para mostrarle al mundo las atrocidades cometidas por el régimen. Aquellos a los que mataron tras haberlos torturado nos confiaron la responsabilidad de ser su voz, de hablar de su tragedia. Hemos llamado a numerosas puertas, pero en todas nos han dado con ellas en las narices. Y yo sigo escuchando a los miles de detenidos asesinados que me dicen: "¿Qué has hecho con todo lo que sabes?". Por eso, sólo me queda pedirles perdón".

César no era un activista. Cuando su superior le pidió a su equipo de fotógrafos militares que tomasen fotos de los cadáveres de los detenidos asesinados, con el fin de alimentar los archivos del régimen, César quiso desertar. Era la primavera del 2011, poco después de que se desencadenase la revolución siria. Uno de sus mejores amigos lo persuadió para que se quedase.

Ingeniero de la construcción en Damasco antes de la guerra, Dami, su amigo, sí que era un activista y convenció a César de la necesidad de quedarse con una copia de esas fotos, futuras pruebas de los crímenes del régimen. Y ayudó a su amigo durante dos años, hasta el verano del 2013. Y le sigue ayudando, todavía hoy, en el exilio y a pesar de la decepción que sienten ante la inoperancia de la comunidad internacional y la desunión de las fuerzas opositoras al régimen sirio. Incluso se sienten traicionados por una parte de estas fuerzas opositoras, a las que consideran únicamente interesadas por "el juego político", olvidando "la sangre de los sirios".

Fotografía militar

Sami es el que mejor conoce al fotógrafo militar desertor. "Como todos los sirios, antes de la revolución, César era un hombre normal, amable y que cuidaba a su familia. Asumía sus responsabilidades y amaba su vida. Al principio, no se dio realmente cuenta de la aventura en la que se metía cuando decidió guardar las pruebas. Después de lo que vio en el seno del régimen y después de constatar la inoperancia de la comunidad internacional, la vida se convirtió para César en algo que hay que soportar, simplemente".

Mayss el Zoubi lo entiende perfectamente. Refugiada en Turquía, esta joven trabaja para Ana Press, un grupo de periodismo ciudadano que informa sobre Siria. Cuando estalló la revolución en marzo de 2011, vivía en Damasco en el hogar de una familia bien situada. Gracias a sus redes familiares y a miles de vídeos subidos a Internet, descubre lo que está pasando realmente.

Desde el momento en que se producen las primeras manifestaciones pacíficas, en un país sin medios independientes y donde la prensa extranjera no puede trabajar libremente, los sirios quieren dar testimonio de la represión del régimen. Ante la multiplicación de la violencia, otros deciden guardar pruebas de los crímenes cometidos contra los civiles.

"Queríamos contarle al mundo lo que estaba pasando -explica Mayss el Zoubi-. Creíamos que el mundo haría algo para parar la violencia, detener al régimen, a sus bandas y a sus milicias... Lo que nos estaba pasando era algo increíble. Primero, dispararon contra los manifestantes y, después, sacaron los tanques a las calles". Como otros muchos compatriotas, en ese momento inicial de la revolución Mayss está convencida de que el régimen tiene las horas contadas. Pero, después de los tanques, llegaron los misiles lanzados contra las zonas ocupadas por la oposición armada, así como los bombardeos de la aviación.

"Pensábamos ingenuamente que la comunidad internacional iba a intervenir, que no iba a consentir al régimen que utilizase bombarderos contra su propia población, pero no hizo nada. Después, llegaron los ataques químicos. Y el mundo siguió impertérrito ante los barriles de agentes químicos lanzados sobre la población. El mundo sigue sin moverse. Y esto es sólo lo que puede verse. Porque nadie habla de lo que está pasando en el interior de las cárceles. César arriesgó su vida para mostrarlo. Si le llegan a pillar, habría sido torturado y asesinado. Tanto él como toda su familia".

Mayss trabajó durante un tiempo para la ONG Witness (Testigo), que ayuda a los sirios para que puedan guardar pruebas de las atrocidades del régimen. Es decir, que aprendan a recoger pruebas irrefutables de un crimen de guerra -y no contentarse sólo con testimoniar el sufrimiento de la población-, captar las instantáneas adecuadas o grabar los escenarios en 360 grados para poder geolocalizarlos. O filmar los detalles de un centro de detención o registrar el voltaje de un aparato eléctrico de tortura. O colocar una regla o un objeto estándar como un bolígrafo o un billete sobre el cadáver de un detenido, para ilustrar la amplitud y la gravedad de sus heridas...

Crímenes contra los civiles

Durante cinco años, los recogedores de pruebas y las organizaciones sirias han avanzado muchísimo en esta labor. Cientos de vídeos, de documentos y de testimonios de crímenes contra los civiles, cometidos por el régimen o por el Daesh, han sido enviados a las organizaciones de derechos humanos, a la ONU y a los servicios de inteligencia. Pero el tiempo de la justicia no es el de la política.

El informe César se paseó por diversas cancillerías occidentales en 2014. De París a Ginebra, pasando por Washington. Francia intentó enviar al informe al Tribunal Penal Internacional y, para eso, pidió una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Siria no firmó el Estatuto de Roma, que creaba este tribunal, y, por lo tanto, se necesitaba una resolución del Consejo de Seguridad para que pudiera hacerse cargo del caso sirio. Pero el 22 de mayo de 2014, Rusia, indefectible aliada de Damasco, lo vetó.

Para Sami, el amigo de César, este veto no sólo le decepcionó, sino que le ocasionó una crisis de confianza total en las instituciones internacionales. "Pensábamos haber hecho una investigación seria y creíble sobre los crímenes que, todavía hoy, se están cometiendo en Siria -cuenta hoy Sami-. Y nos quedamos sorprendidos de que un país del Consejo de Seguridad pueda decir: "Veto". Esta pequeña palabra significa que los sirios inocentes asesinados derramaron su sangre en vano. Este veto es político. En ese momento, perdimos cualquier esperanza en la comunidad internacional. En realidad, no existe la tal comunidad internacional".

La expansión del Daesh

Pero Francia no ceja en su empeño. París repite incansablemente que el principal criminal en Siria es el régimen de Bashar al Asad y que los crímenes del Estado engendraron la violencia y favorecieron la expansión del Daesh. "No basta con estar convencidos y con tener razón para ganar -dicen en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia respecto al rechazo del Consejo de Seguridad-. Es cierto que las instancias internacionales no fueron capaces de encontrar una solución para Siria y para su pueblo, que da muestras de una extraordinaria generosidad y capacidad para afrontar las peores dificultades. Pero tampoco podemos tirar la toalla, porque, en este caso, también sigue habiendo algunas cosas que avanzan en la buena dirección".

En efecto, en el verano de 2015 el Ministerio de Exteriores francés recuperó las 53.275 fotografías del informe César y se las entregó al Tribunal de Primera Instancia de París. El 15 de septiembre de 2015, basándose en este informe, la sala sobre los genocidios del Tribunal de París abrió una investigación preliminar por "crímenes contra la humanidad cometidos en Siria entre 2011 y 2013".

Es un paso importante y, sin embargo, hay pocas probabilidades de que la investigación concluya con algún tipo de condena. A diferencia de otros países europeos, como Alemania, Francia no dispone de un tribunal con competencia universal para crímenes de genocidio o contra la humanidad. Nunca se va a ver en Francia a un juez imputando a Bashar al Asad, como hizo el juez español Baltasar Garzón con el general chileno Augusto Pinochet.

Para que el proceso se desarrolle, los investigadores de la sala de los genocidios tienen que encontrar una víctima francesa o franco-siria entre los 6.786 detenidos que fueron asesinados por el régimen y cuyas fotos aparecen en el informe César. Una misión casi imposible.

Durante este tiempo, se han puesto en marcha procesos contra los rebeldes sirios o contra los europeos simpatizantes del Daesh que se fueron a combatir con ellos a Siria. Para muchos sirios, la falta de procedimientos contra los criminales del régimen sirio es absolutamente incomprensible. Tanto más cuanto que Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos publicaron informes concluyentes sobre los crímenes del régimen, que convierten la documentación de César en más definitiva todavía.

Titulado Si los muertos pudieran hablar: muertes masivas y tortura en los centros de detención de Siria, el informe de Human Rights Watch, publicado el 16 de diciembre de 2015, presenta pruebas claras de la autenticidad de las fotografías atribuidas a César, identifica a una parte de las víctimas mortales (27) y saca a la luz algunas de las principales causas de sus muertes.

Unas semanas después, la comisión de investigación independiente de la ONU sobre Siria publicaba un informe sobre la tortura sistemática en las cárceles y en los centros de detención del régimen. Titulado Lejos de la vista, lejos del corazón: muertes de detenidos en la República Árabe Siria, el informe aporta 621 entrevistas y examina las condiciones de detención entre el 10 de marzo de 2011 y el 30 de noviembre de 2015. Según la ONU, el régimen practica una política de exterminio de prisioneros que bien podría calificarse de "crimen contra la humanidad".

Como recuerda, una vez más, César: "Lo que pasa en mi país no es una cuestión sólo siria, ni concierne sólo a los árabes y a los musulmanes. Es una tragedia para toda la humanidad".

'Operación César', libro de la periodista francesa Garance Le Caisne, se publica en España esta semana (ediciones B).

sábado, 28 de mayo de 2016

Fortines isleños anclados en la guerra fría de Corea

El descolorido monolito, escondido en una de las callejuelas del pequeño puerto pesquero, relata una historia anclada en los anales de la Guerra Fría.

Ocurrió a las 11 de la noche del 9 de julio de 1970 a pocos kilómetros de la Línea Límite del Norte (LLN), como dice la placa.

"Un barco de guerra de Corea del Norte apareció súbitamente y abordó el pesquero surcoreano", asegura la inscripción.

Uno de los pescadores, San gil Choi, se resistió a ser secuestrado añade el relato y lo asesinaron a tiros. De los otros cuatro nunca más se supo.

Los nombres de Chun Bin Jang, Gyung Sun Min, Ho Shin Byun y Myung Nam Sa se unieron a la larga lista de pescadores surcoreanos -cientos de ellos- que desaparecieron en el particular Triángulo de las Bermudas en el que se convirtió el Mar Amarillo y las aguas que se disputan las dos Coreas.

"Eran tiempos muy peligrosos. Los barcos se movían a remos y no tenías tiempo de reaccionar. Por eso, desde la década de los 70, el Gobierno nos prohíbe salir a pescar por la noche", afirma Bong Yul Yu, otro marinero de la isla Baengyeongdo.

La guerra abierta que enfrentó a las dos naciones de la Península coreana concluyó hace décadas pero Baengyeongdo y las otras cuatro islas surcoreanas ubicadas en torno a la LLN permanecen atrapadas en la dinámica bélica.

El pequeño monumento dedicado a los pescadores raptados no es una rareza en Baengyeongdo. En el enclave surcoreano más alejado del territorio continental de su país, más aislado, y a sólo 16 kilómetros de la costa norcoreana, las alusiones a la pugna que mantienen ambas naciones son tan recurrentes como la presencia de parafernalia militar.

Playa de la isla Baengyeongdo, protegida con alambradas anti-desembarco

La imagen de calma aparente que recibe al visitante que acude desde el puerto de Incheon -a casi cuatro horas de viaje- se resquebraja al recorrer el territorio. Baengyeongdo es una auténtico fortín repleto de refugios anti-bombardeos, bases militares, túneles horadados en las montañas, posiciones de artillería, campos minados y trincheras ocultas en la maleza.

La escalada de tensión que enfrenta a los dos países desde hace meses parece haber reforzado el recelo de las autoridades de Seúl, que han decidido reforzar la protección del islote. La construcción de nuevas fortificaciones militares son una constante. Lo mismo que las patrullas de los buques de guerra surcoreanos, que no cesan de recorrer las aguas circundantes.

La transformación de lo que antaño debió ser un destino paradisiaco se justifica por los atribulados avatares que han sacudido a esta región marítima.

La disputa sobre la LLN comenzó en el mismo instante en el que fue delineada por Naciones Unidas en agosto de 1953, justo tras el alto el fuego que puso fin a la confrontación bélica en la Península de Corea. Pyongyang nunca reconoció esa demarcación marítima y comenzó a traspasarla abiertamente en la década de los 70.

Desde hace 18 años, el Mar Amarillo se ha convertido en el escenario de las principales confrontaciones bélicas que han protagonizado ambos países. Unas refriegas que han provocado encontronazos navales, hundimientos de buques de guerra, decenas de muertos en ambos lados y el trágico bombardeo que sufrió la isla de Yeongpyeong en 2010, que costó la vida a otras cuatro personas.

La memoria de estos altercados se mantiene viva en la llamada Torre del Deseo de Unificación, un pequeño centro de exhibición situado en el mismo promontorio desde el que se puede apreciar, sin necesidad de binoculares, las cercanas colinas del norcoreano Cabo de Jangsan. Junto a la colina se encuentra la playa de Hani, bloqueada por obstáculos anti desembarco al estilo de Normandía, otro recurso habitual de una isla donde resulta casi imposible disfrutar del litoral, acotado por barreras y alambre de espino.

El edificio acoge una gran maqueta que recuerda la localización de los choques entre los navíos de guerra de 1999, 2002 y 2010, el hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan en ese mismo año -que Seúl achaca a Pyongyang-, fotos de los incendios que causó el ataque contra Yeongpyeong y hasta dos de los obuses que usó Corea del Norte en esa acción.

"Las provocaciones de Corea del Norte que nunca terminan", se lee en uno de los paneles.

Bajo esta atmósfera de incertidumbre latente, no es extraño que al margen de los 5.500 habitantes de Baengyeongdo -algunos atraídos del territorio continental por las ayudas oficiales para estos enclaves- la mayoría de los viajeros que acuden desde Incheon sean o bien soldados o lo que Dazi No llama "turistas de la guerra".

"Son veteranos [ex militares] o simpatizantes de la derecha que vienen a rendir homenaje a los muertos de estas guerras", asevera.

La señora de 65 años se ha acostumbrado a la rutina de vivir siempre en la primera línea hasta el punto que reconoce que ya no obedece a las alertas que provocan las habituales maniobras de la artillería norcoreana.

"Sí, nos dicen que nos escondamos en los refugios -hay 28 en toda la isla- pero yo no voy. Total, si hay guerra de verdad, vamos a morir todos, dentro o fuera de los refugios", añade.

Los islotes surcoreanos del Mar Amarillo llevan años siendo el objetivo de la retórica amenazante norcoreana, que se ha acrecentado tras el acceso al poder de Kim Jong-un.

En una jornada de 2013, Baengyeongdo apareció alfombrado con miles de panfletos de propaganda norcoreana que amenazaba con arrasarla y transformarla en "un gran cementerio".

Ese mismo año, el propio Kim Jong-un instó a sus militares a convertir ese territorio en un "mar de fuego".

En otras ocasiones, Pyongyang pidió a los habitantes de las cinco islas que las "evacuaran" si querían conservar la vida, ante una guerra que anunciaban inminente.

"No hace más que hablar. Ya no le hacemos caso", apunta Dazi No.

Sin embargo, para Hwang Hae Do, otro pescador local, es cierto que "Kim Jong-un ha complicado la situación. Este hace más locuras. Estamos más preocupados".

Maqueta de la isla de Baengyeongdo. La tierra al fondo es Corea del Norte

El espíritu marcial y la cercanía del frente son también un referente omnipresente en Yeongpyeong. Las autoridades locales han construido un moderno museo dedicado al ataque que sufrió la isla en noviembre de 2010. Las instalaciones albergan hasta las ruinas ennegrecidas y los escombros de media docena de viviendas asoladas por los obuses norcoreanos en esa jornada.

Aquí también se están erigiendo más parapetos militares y se ha aumentado la dotación de marines. Aunque está prohibido el acceso, el norte de la isla semeja ser un conglomerado de barracones y posiciones de cañones hundidos en las profundidades de los montes.

"Hasta 2010 nunca pensamos que esto era peligroso. Cuando era niño me parecía hasta divertido ver a todos estos soldados, helicópteros y tanques. Pero el bombardeo cambió todo. Es obvio que no es un lugar seguro", afirma un residente de 56 años que no quiere dar su nombre.

"El problema es que los barcos norcoreanos no respetan la LLN y suelen rebasarla a menudo. Entonces los navíos surcoreanos tiene que bloquearles el paso. Pasa cinco o seis veces al año. Se quedan frente a frente y a nosotros nos obligan a evacuar la zona y navegar hacia el Sur", explica Sung do Kyung, un pescador de Yeongpyeong, de 49 años.

La actual escalada que se registra en la Península, tras la prueba nuclear norcoreana de enero, azuzada por la proximidad del congreso del Partido de los Trabajadores del país comunista -que comienza el día 6- ha reforzado la alerta máxima que mantienen las tropas surcoreanas en estos enclaves insulares..

El propio jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano, el general Lee Sun-ji, declaró días atrás que "si Corea del Norte lleva a cabo cualquier otra provocación, será en la LLN, donde estamos en la temporada alta de la pesca del cangrejo azul".

La captura de este codiciado marisco ha sido durante décadas otro motivo de disputa entre los países vecinos y el origen de algunos de los enfrentamientos navales. Para Corea del Norte, la exportación de estos cangrejos constituye una lucrativa manera de obtener divisas extranjeras.

La tradicional tensión que se registra en estas aguas se ha visto agravada como cada año por la aparición de toda una flotilla de pesqueros chinos, que aprovechan la incertidumbre que rige en torno a la LLN para introducirse en el espacio marítimo reclamado por Seúl y huir al que controla Pyongyang cuando aparecen los guardacostas surcoreanos arriesgándose al mismo tiempo a provocar un malentendido entre las dos marinas.

"Es como un juego del gato y el ratón, y no podemos hacer nada una vez que se refugian del lado norcoreano", admite el responsable de los guardacostas en Baengyeongdo, Park Minseok.

Sus subalternos inmovilizaron a 45 pesqueros chinos 'ilegales' tan sólo el pasado año y en lo que va de 2016 han capturado otros 15.

Patrullera surcoreanas vigilando las aguas de la isla de Baengnyeong

Desde los montículos de Yeongpyeong se puede ver claramente la aglomeración de decenas de pequeñas embarcaciones que hacen ondear la bandera roja de la República China, que se concentran justo en los cuatro kilómetros de mar que separan el territorio surcoreano del primer peñasco norcoreana.

"A veces pienso que los pescadores ilegales chinos son un problema más grande que Corea del Norte", opina Park Minseok.

El diferendo se complicó si cabe aún más a principios del presente mes cuando los barcos pesqueros locales se vieron afectados por la interferencia de los sistemas de GPS que usan para navegar, una anomalía que Corea del Sur achaca a su rival norteño.

Seúl afirmó que cientos de pesqueros tuvieron que regresar a sus puertos ante el peligro que entraña desplazarse sin conocer su posición exacta en un área tan delicada.

En Yeongpyeong, el bloqueo de los GPS duró casi una semana, aunque los pescadores sólo se mantuvieron inactivos durante una jornada, según relató uno de los marineros.

Pese a la tirantez y la rivalidad militar obvia en estos parajes, los múltiples monumentos y salas de exposición de Baengyeongdo y Yeongpyeong coinciden en reclamar la "unificación pacífica" de las dos Coreas.

Para Sung Jin Kim, un granjero de 74 años de la segunda isla, se trata de un mero "sueño, muy distante".

El granjero de 74 años de Yeongpyeong recuerda el "miedo" que sintió cuando se produjo la primera batalla naval en torno a esa isla en 1999. "Durante la guerra de Corea me evacuaron así que no vi combates. Aquel fue mi primer contacto con la guerra. Comprendí que vivimos en la primera línea", dice.

"Todos queremos la unificación pero soy consciente de que no sucederá mientras que yo viva", concluye.

domingo, 22 de mayo de 2016

Colombia quiere venderles bombas a países de Oriente Medio

En el último año, la fábrica metalúrgica Santa Bárbara de la Industria Militar (Indumil), ubicada en Sogamoso, Boyacá, ha tenido algunos visitantes particulares. Por un lado, representantes del jeque Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, presidente -más bien monarca- de los Emiratos Árabes Unidos. Y por el otro, delegados de Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita. La razón por la cual agentes de ambas naciones de Oriente Medio han visitado este lugar: la llamada guerra contra el terrorismo, cuyo rostro es hoy el Estado Islámico o Daesh, no promete menguar en tiempos cercanos.

A los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita le interesan las bombas que se fabrican en Colombia. Las municiones también. Lo confirma el coronel retirado Juan Manuel Padilla Cepeda, gerente general de Indumil, quien le dijo a El Espectador: “En este momento hay un conflicto en Oriente Medio que está demandando que empresas en todo el mundo, como la nuestra, enfoquen su producción en que los gobiernos se provean de ciertos productos para su defensa. Definitivamente sí tenemos algunas negociaciones para que nuestros productos sean empleados por fuerzas militares en Oriente Medio”.

De esta manera, el Gobierno empieza a meterse en una línea de negocios que ha estado en planes de ser abordada desde hace al menos seis años: la exportación de las bombas que se fabrican localmente. Construir esos artefactos es una tarea que asumió el país en 2006, en la época en que Álvaro Uribe Vélez era presidente y Juan Manuel Santos su ministro de Defensa. Es la paradoja política que se repite una y otra vez: decisiones que tomó hace una década quien hoy es el principal opositor de Santos son la base para que de algún modo el presidente acierte en su gestión. En este caso, el éxito podría ser económico en un campo que políticamente está tan restringido como regulado.

Del Grupo Social y Empresarial del Ministerio de Defensa (Gsed), que conforman 18 entidades públicas, privadas y mixtas, Indumil es la que más factura y facturará mucho más si vende sus bombas en el extranjero. Las negociaciones se están realizando directamente entre el Gobierno de Colombia y los Oriente Medio. En general, el interés prioritario de Indumil es dejar de crecer en números de un dígito -el promedio es 5 o 6 % anual- e incrementar sus ganancias en dígitos dobles. Ganancias que, por cierto, representan mucho para el Estado. El año pasado sus ventas fueron por $444.000 millones, o sea, casi medio billón de pesos; casi lo mismo que en 2014 y 2013.

Las bombas que Colombia tiene en su catálogo son las de 125 libras, cuyo radio de acción -o destrucción- es de 12 metros. Las de 250 libras afectan un radio de hasta 70 metros. Las de 500 libras tienen efectos sobre 100 metros a la redonda. Y las bombas de efecto limitado, las BEL, que son el último desarrollo de Indumil, producen un impacto sobre un radio de siete metros. El coronel (r) Padilla cuenta que en total la Industria Militar ha fabricado unas 12.000 bombas y su único cliente, hasta ahora, ha sido la Fuerza Aérea. Si Colombia quiere triplicar esa lista de compradores, necesita cerrar con éxito las negociaciones con los Emiratos Árabes y Arabia Saudita.

Las bombas que Colombia les quiere vender a estos países de Oriente Medio no son una fórmula que les hayan entregado a ingenieros y técnicos de Indumil. Esa “receta” tuvieron que descifrarla ellos mismos desarmando bombas, estudiándolas y aprendiendo a hacerlas por su cuenta. Desde que se tomó la decisión de fabricar bombas, los investigadores de Indumil tardaron poco más de un año en construir su primer artefacto, que era de 125 libras. Dos años después, hacia 2009, ya la Industria Militar fabricaba bombas de 125, 250 y 500 libras.

Hay, por supuesto, otra cara en esta moneda: la comercialización de la guerra. Generar riquezas a costa del dolor de la población civil, que es siempre la principal afectada en cualquier conflicto, encierra inevitablemente un dilema ético. Las bombas que se elaboran en Colombia, asegura el coronel (r) Padilla, son extremadamente precisas. El problema es que ni la mayor precisión es blindaje ante la torpeza o, peor aún, las malas intenciones. La organización Médicos Sin Fronteras ha reportado hasta la saciedad que en Siria, deliberadamente, se han bombardeado hospitales y escuelas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos denunció el año pasado que, en un solo bombardeo, 52 personas ajenas a la guerra perdieron la vida.

Infortunadamente en la guerra, bien sea contra el Estado Islámico o el que figure como el enemigo de turno, también ese tipo de ejemplos abundan.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)