Mostrando entradas con la etiqueta Venezuela. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Venezuela. Mostrar todas las entradas

jueves, 2 de agosto de 2018

martes, 27 de marzo de 2018

Radiografía del gran éxodo venezolano

Hacer click sobre la imagen para agrandar a su tamaño original

Un millón del 1,6 millones que hay instalados legalmente en el extranjero marcharon a partir de 2015, según la Organización Internacional de Migraciones. Unos 145.000 más han pedido asilo político

https://elpais.com/internacional/2018/03/25/actualidad/1521972911_769205.html

sábado, 17 de marzo de 2018

sábado, 27 de enero de 2018

Ministro de Hacienda colombiano advierte que 'los días de Maduro están contados'

Mauricio Cárdenas asegura que la migración de venezolanos hacia nuestro país está llegando al límite.El ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, explicó este viernes a la agencia de noticias EFE que Colombia acoge "con gran compromiso" a miles de venezolanos que huyen de la carestía pero advirtió que, de aumentar el fenómeno, surgirán "dificultades para enfrentarlo".

En los últimos tiempos muchos venezolanos se han aventurado a cruzar la frontera y este flujo migratorio se incrementó en un 110 % el pasado año según un informe del Ministerio de Exteriores en Bogotá, que cifra en 35.000 los venezolanos que lo hacen cada día. El ministro de Hacienda y Crédito Público se encuentra en Roma para firmar un acuerdo de doble tributación con el Gobierno italiano, y aseguró que, a raíz de ese "problema serio" en el confín este, actualmente residen en Colombia 550.000 venezolanos.

"Nosotros les hemos ofrecido acceso a los servicios más básicos de alimentación, de salud, de educación, y lo hemos hecho con gran compromiso, con los recursos del Gobierno colombiano pero por supuesto vemos con preocupación que esto siga aumentando porque ya estamos hablando de números muy altos", subrayó.

Son personas, algunas con doble nacionalidad, que suelen optar por tres opciones: quedarse en Colombia, viajar de forma puntual para obtener provisiones de comida y medicina o que cruzan el país para alcanzar otros vecinos por su frontera sur, como Ecuador.

"Una escalada en ese nivel de inmigración (...) generaría una situación insostenible y de graves consecuencias desde el punto de vista económico y fiscal. Por eso que debemos evitar y prevenir esa situación. Colombia lo ha hecho hasta ahora, pero por supuesto tiene límites", advirtió.

Un escenario que, de producirse, el ministro prevé "muy crítico porque requeriría más recursos y la capacidad de crear empleos adicionales", aunque subrayó que Colombia no ha impuesto restricciones migratorias como otros países de la región.

Colombia en cambio optó por "una política abierta, por la solidaridad" con la "hermana" Venezuela y la intención "sigue siendo la misma" pero, avanzó, si aumenta el nivel de migración "vamos a tener dificultades para enfrentarlo".

Por esa razón consideró que "es indispensable que ya se produzca una solución definitiva al problema del mal manejo económico de Venezuela", una situación que tachó de "inexplicable" al tener en cuenta la riqueza energética y el enorme potencial de este país.

Y urgió a que se empiece a planear el escenario que se abrirá tras una hipotética caída del "régimen" de Nicolás Maduro. "Es necesario que ya se empiece a planear en un escenario en el que seguramente después del cambio de régimen sea necesario darle a Venezuela un gran respaldo desde el punto de vista financiero, para volver a proveer los supermercados, para poder darle medicamentos, ínsumos y materias primas para que trabaje el sector empresarial", dijo. Cárdenas justificó su pronóstico sobre el fin del chavismo en el deterioro "realmente acelerado" que se ve en la economía venezolana, tal y como también ha manifestado el Fondo Monetario Internacional, que prevé una contracción del 15% para este año.

A su juicio, se trata de "una verdadera implosión económica que va a reventar", que crea "unas condiciones totalmente insostenibles" y que preocupa a los socios extranjeros, tal y como ha podido comprobar durante su participación en el Foro de Davos.

Por eso el ministro de Hacienda colombiano cree necesario que la comunidad internacional empiece a trabajar "desde ya" en un plan para la Venezuela que dejará Maduro y que, subrayó, deberá movilizar "una gran cantidad de recursos" para estabilizar la economía. "Hay que empezar a planear el día después que viene porque estamos convencidos de que los días de Maduro están contados", defendió.

Paralelamente Cárdenas dijo estar "muy complacido" por la revisión al alza que el FMI ha hecho para el 2018 de su economía, que crecerá un 3%, una cifra que sitúa a Colombia como "el segundo país entre las economías grandes de Latinoamérica de mayor crecimiento", después de Perú.

jueves, 10 de agosto de 2017

viernes, 4 de agosto de 2017

lunes, 31 de julio de 2017

sábado, 29 de julio de 2017

sábado, 13 de mayo de 2017

El papel clave que juega el ejército en la crisis de Venezuela

Mientras el gobierno elogia la labor de los militares y amplía sus poderes, la oposición les exige lealtad a la Constitución. Los uniformados pueden ser de nuevo un factor en el desenlace de una crisis que dura ya más de cinco semanas, que ha dejado casi 40 muertos y que no tiene final a la vista.

En un país que en 25 años vivió tres intentos de golpe de Estado y que atraviesa una grave crisis económica y política, es normal que muchas miradas estén puestas en el ejército.

Es lo que sucede hoy en Venezuela, donde desde hace cinco semanas parte de la población protesta en la calle contra un gobierno con un fuerte componente militar no ajeno a las tensiones.

Hay varios datos que indican la fuerte conexión entre ejército y gobierno. Estos son algunos.

De los 29 ministros del gabinete, 10 son militares o exmilitares.

Pese a que las fuerzas armadas deben ser apolíticas, según la Constitución, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, cierra así sus comunicados: "Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista".

Desde septiembre del año pasado hay oficiales encargados de la distribución de aceite, arroz, café y de muchos otros rubros de alimentación e higiene. Incluso hay uno responsable del papel higiénico, las toallas sanitarias y los pañales desechables.

Decenas de personas arrestadas recientemente en protestas y saqueos están siendo juzgadas por tribunales militares, lo que ha generado las críticas de ONGs y hasta de la Fiscalía.

Y recientemente, el presidente, Nicolás Maduro, dijo que la Constituyente que prepara para rehacer la Carta Magna será "militar", aunque no dio más detalles.

Estas son algunas razones por las que el ejército es un actor político clave hoy en día.

Dependencia constante

"Nunca antes como ahora habíamos visto tanta presencia militar en la sociedad", dice a BBC Mundo Hernán Castillo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar y experto en seguridad, defensa y en relaciones civiles y militares en Venezuela.

Esa dependencia entre sociedad y ejército es constante en la historia contemporánea de Venezuela.

Sobre todo desde que el comandante Chávez promovió la recuperación de los derechos políticos de los militares en la Constitución de 1999.

Pero ahora aún alcanza una cota mayor.

"La Fuerza Armada se involucró más en el desarrollo nacional y en la vida pública", analiza en diálogo con BBC Mundo el exmilitar Clíver Alcalá, leal a Chávez, al que acompañó en el intento de golpe de febrero de 1992, pero crítico con su sucesor, Maduro.

"Ahora con Maduro se ha generado mayor exceso en la dependencia del presidente ante la Fuerza Armada, porque ha ido perdiendo apoyo político en los civiles. Ha asumido un viraje hacia lo militar en la búsqueda de mantener apoyos", dice Alcalá.

A más presencia pública, más responsabilidad le achacan los opositores al ejército en un momento en el que culpan al gobierno de la crisis económica y política y hasta de una deriva autoritaria.

De ahí que las apelaciones cada vez sean más directas.

"Hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No dejen que se les utilice como herramienta de presión política", dijo, por ejemplo, Julio Borges, uno de los líderes de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional.

El diputado opositor José Manuel Olivares, por su parte, fue más contundente este miércoles: "Fuerza Armada Nacional, generales, capitanes, tenientes, ustedes son el muro entre la Venezuela que quiere cambio y la Venezuela que defienden con balas".

El gobierno asegura que con esos llamados lo que buscan sus rivales políticos es una insurrección golpista. La oposición dice que solo quiere apelar a la conciencia de los rangos medios y bajos del ejército para que no cumplan las supuestas órdenes de represión.

Hermetismo

En el hermético mundo militar poco trasciende. La cúpula da muestras de cercanía con un gobierno que ha dado a las fuerzas armadas una gran cuota de poder más allá de la defensa y seguridad, como por ejemplo con la importación y distribución de alimentos.

Alcalá, que fue mayor general y estuvo 34 años en el ejército, considera "contra natura" que haya empresas militares involucradas en la administración económica del país.

Aunque la cúpula parece bastante leal a Maduro, algunos analistas dicen que el descontento es palpable en los rangos medios y bajos.

El líder opositor Henrique Capriles reveló hace varios días que 85 oficiales fueron detenidos por mostrar descontento y que más de 1.000 soldados están pidiendo la baja por el mismo motivo.

"Eso sería un cisma en la fuerza armada", dice a BBC Mundo Rocío San Miguel, experta en defensa, directora de la ONG Control Ciudadano y escéptica ante los números que da Capriles, dos veces candidato presidencial.

"Esa cifra especulativa no existe, no existe tal cantidad de oficiales por subversión, en lo absoluto", rechazó en una entrevista con la agencia EFE el ministro de la Defensa, Padrino.

El gobierno sí confirmó a final de abril que tres militares habían solicitado refugio en Colombia y pidió su entrega. Los acusa de querer instigar un golpe de Estado.

"El verdadero sentir no se ve", dice Alcalá. "Siento que la cosa no está bien, definitivamente hay un quiebre", afirma sin dar información que lo respalde.

La sombra de Baduel

En la sombra aparece la figura de Raúl Baduel, exmilitar, exministro de Defensa con Chávez y hombre clave en el retorno del presidente al palacio de Miraflores tras el golpe de 2002.

Baduel se fue alejando de Chávez y en 2010 fue condenado a ocho años por un delito de corrupción.

Este mes de enero, cuando ya disponía de libertad condicional, fue arrestado de nuevo. Días después se publicó una carta supuestamente escrita por él en la que llamaba al "desconocimiento de un régimen autoritario".

¿Pero tiene el ejército la solución al conflicto?

"La participación política de los militares en las crisis venezolanas es tradicional. Sin embargo, en esta oportunidad, la crisis no requiere de la intervención de los militares", opina el profesor Castillo.

"La intervención agudizaría todos los problemas", agrega sobre un eventual golpe. El experto sí cree que podrían presionar para una salida pacífica y la convocatoria de unas elecciones generales, reclamo de la oposición.

Y la sombra del golpe

El golpe de Estado es una salida que rechazan prominentes líderes opositores como Henry Ramos Allup, diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, quien esta semana en el parlamento lo consideró un "peligro" y lo calificó como solución "nefasta".

El profesor Castillo lo descarta de pleno, pese a cierta tradición golpista en la historia contemporánea del país.

"Una salida militar no es deseable y afortunadamente no es posible. Un golpe clásico como en los (años) 70 no es posible. Además, la coyuntura internacional ya ha cambiado, ya no estamos en Guerra Fría", afirma.

Para Alcalá "no hay necesidad" de un golpe, sino de hacer cumplir la Constitución.

"Siento que cada día se acerca más el cumplimiento de la Constitución", dice con el mismo aire críptico que rodea hoy en día a la Fuerza Armada de Venezuela.

viernes, 31 de marzo de 2017

domingo, 26 de marzo de 2017

El triste éxodo de los venezolanos a Colombia

Antonia Vizcaíno, caraqueña de 28 años, llegó hace tres meses a Barranquilla tras un largo viaje por tierra desde Caracas vía Maracaibo. Viajó prácticamente expulsada de su tierra por la falta de trabajo, la escasez de alimentos y la depreciación del bolívar. Vive con su novio en un apartamento de 50 metros, en el barrio popular El Bosque, que comparten con otra pareja y dos muchachos paisanos que venden ropa y compran dólares para revenderlos en Venezuela.

Antonia comenzó a trabajar en un restaurante por 30.000 pesos diarios que, con las propinas, suman alrededor de 1 millón de pesos mensuales, mucho más de lo que ganaría en su país donde el mínimo con subsidios no llega a los 160.000 pesos. Cada semana les envía a sus padres 70.000 pesos para sostener a su hija que se quedó con ellos en Caracas y que no dudaría en traer a La Arenosa si tuviese papeles de residencia colombiana.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos venezolanos como Antonia hay en el país. Migración Colombia, entidad encargada de manejar a los extranjeros, cuenta 1.512.000 turistas y venezolanos que entraron legalmente y 55.000 residentes entre 2012 y 2016. Eso sin contar las 55.000 personas que a diario circulan en las zonas de frontera, especialmente en Cúcuta. Sin embargo, Daniel Pages, presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia, estima que entre legales e ilegales hay más de 1.200.000 de ellos que residen en el país.

Lo cierto es que el acento se siente en las esquinas, en los restaurantes, en los almacenes de cadena, en los buses, peluquerías, bares y hasta casas de lenocinio. Lo que muchos desconocen es que la mayoría de los ‘venecos’, que están arribando por miles en el último año, especialmente al Caribe y a Bogotá o Medellín, son en realidad colombianos o sus hijos que emigraron al hermano país en los años setenta atraídos por la riqueza petrolera, o en los años noventa como refugio de la guerra o atraídos por los beneficios de la revolución chavista. Según estudios, cerca de 1 millón de nacionales emigraron a Venezuela durante los últimos 40 años. Aunque el gobierno del vecino país estima que fueron más de 4 millones.

Cifras oficiales muestran que mientras en 2012 llegaron a Colombia 251.475 personas procedentes de Venezuela, en 2015 lo hicieron 378.965. La mitad arribó a Bogotá y los demás a Medellín Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras ciudades. Si bien la mayoría regresó, a medida que la crisis se ha agudizado, también se están empezando a quedar. En 2012 se quedaron 13.500 y en 2016 la cifra llegó a 67.700. También se han duplicado las solicitudes de cédulas de extranjería, que han pasado de 7.153 en 2012 a 15.523 en 2016.

Detrás del retorno de estos ‘colombo-venezolanos’ es evidente una creciente migración que viene a buscar los bienes y servicios inexistentes en el vecino país, a trabajar cortos periodos o a quedarse definitivamente. La mayoría usa las trochas para cruzar la frontera, sobornando a la Guardia para que no sellen sus pasaportes, y así evitar que en sus documentos queden las huellas de su paso. Chistian Krüger, director de Migración Colombia, advierte que con la migración ilegal sucede algo parecido que con el tráfico de drogas: se conoce el número de toneladas de estupefacientes incautadas, pero es difícil conocer cuánto salió en realidad.

Regreso del éxodo

Y es aún más difícil estimar la cifra de compatriotas que están retornando, ya que al ser colombianos no realizan mayores trámites para ingresar al país. El indicador más cercano es el registro de menores de edad. Solo en la Oficina de Notariado y Registro del centro de Barranquilla se registraron 350 niños en diciembre, 333 en enero y 833 en febrero.

En los municipios del Atlántico se suman más de 12.000 repatriados solo en lo corrido de este año. Pero según Guillermo Polo, secretario de Gobierno del Atlántico, la cifra de registrados para acceder a salud, educación o al Sisbén supera los 22.300. Cálculos muestran que a Soledad retornaron 5.000 personas; a Manatí, 4.300; a Sabanalarga, 2.500; a Ponedera, 1.500; a Santa Lucía, 450; a Campo de la Cruz, 2.500; y a Candelaria; 1.500. La mayoría son municipios afectados por la inundación del Canal del Dique en 2010.

Los alcaldes asocian el regreso con el hacinamiento. La alcaldesa de Manatí estima que en su municipio puede haber más de 4.000 nuevos habitantes, entre colombianos que eran residentes en Venezuela, sus hijos o familias binacionales. En una casa en la que vivían cinco personas, hoy hay 15. Y el problema más acuciante para las autoridades locales es que con los mismos presupuestos del sistema general de participación en salud y educación deben atender más gente o incluir en los planes de vivienda a personas recién llegadas.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo a SEMANA que la dinámica entre Colombia y Venezuela ha estado signada por los flujos migratorios: “Cuando los colombianos llegaban al Zulia eran bien recibidos, y ahora debemos corresponderles recibiéndolos bien y vincularlos a nuestros programas sociales porque la mayoría son colombianos o son sus hijos”.

Históricamente, Venezuela era un país de inmigrantes, pero el “socialismo del siglo XXI” modificó la dinámica migratoria. Todo comenzó en 2002, cuando los trabajadores de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) detuvieron la producción para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez. Tras pérdidas de más de 10.000 millones de dólares, Chávez despidió en forma fulminante a 18.000 empleados. Así comenzó la primera diáspora de venezolanos hacia Colombia. Fue una fuga de cerebros, ingenieros de petróleo y geofísicos que llegaron para impulsar la economía con empresas como Pacific Rubiales, Alange y Vectra. El boom petrolero que Colombia le había envidiado a Venezuela durante décadas por fin había llegado.

Entre 2011 y 2012 arribó la segunda oleada de venezolanos a Colombia. Fue el turno de la ‘burguesía antichavista’. Representantes del arte, la música, la farándula y la gastronomía dispararon la venta de finca raíz en las principales ciudades colombianas y aportaron al crecimiento del sector terciario. En contraste con las anteriores, los ciudadanos del común que buscan sacarle el quite a la crisis económica protagonizan la tercera oleada.

Fronteras abiertas

Desde que el presidente Nicolás Maduro abrió la frontera el 13 de agosto de 2016, diariamente entran y salen 55.000 venezolanos por los siete puntos de control que tiene Migración Colombia. Por lo general vienen a comprar productos escasos allá, a visitar a sus familiares o a trabajar de forma irregular. El viernes entran más venezolanos que los que salen y el domingo o el lunes en la mañana sucede lo contrario. Desafortunadamente esta cifra no se puede contrastar con otros años, ya que antes del cierre de la frontera en agosto de 2015 el tránsito era libre y no tenía mayor control.

Según Migración Colombia, este fuerte movimiento fronterizo viene acompañado de un fenómeno de migración interna en Venezuela, donde muchas personas se trasladan a las zonas fronterizas, toman propiedades en arriendo y una vez instalados vienen a Colombia a trabajar por 15 o 20 días, principalmente en construcción o en lugares de entretenimiento nocturno, para luego regresar. Lo hacen para recoger en ese tiempo varias veces el equivalente al salario mínimo de ese país.

Ante esta situación, la entidad puso en marcha una tarjeta de tránsito fronterizo para los venezolanos que busca agilizar su paso en la frontera y regular el flujo en ambos sentidos. También han aumentado los operativos para detectar extranjeros que violen las leyes migratorias y sancionar a las empresas que contraten venezolanos irregularmente. Krüger aclaró que estos operativos no son una persecución contra los venezolanos, y que el gobierno no los estigmatiza, sino que, como autoridad migratoria, tiene que hacer cumplir la legislación. Además afirma que los operativos también buscan proteger a los ciudadanos del país vecino “que por estar sin los papeles en regla reciben maltratos y les violan derechos, como un sueldo bien remunerado y acceso a seguridad social”.

Latoneros y empresarios

No es igual llegar al país como colombiano repatriado que como venezolano. A estos últimos, que ya no son inmigrantes con plata, empresarios o profesionales, les toca vivir en la clandestinidad porque entran sin pasaporte, y conseguir trabajos de baja remuneración y sin seguridad social. Esta nueva avalancha empezó a ser evidente hace dos años cuando comenzaron a verse en las calles de Maicao y Riohacha venezolanas trabajando en la prostitución.

Sari, de 28 años, nacida en Maracaibo, hace unas semanas tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Relacionista pública desempleada hace cinco años y asfixiada por la escasez y los lujos perdidos con la revolución, se despidió de su hija de 4 años, cruzó la frontera por una trocha y aterrizó finalmente en el centro de Bogotá. Una amiga le había dicho que en Colombia como prostituta le pagarían bien. Así, comenzó a trabajar en uno de los clubes para adultos más reconocidos de la Avenida Caracas con calle 22.

Las autoridades no se aventuran a dar un número exacto de venezolanas que vinieron a probar suerte en oficios sexuales, porque además aparecen en las ciudades menos pensadas. A un kilómetro de Tunja, en la vía hacia el frío pueblo de Cómbita, Boyacá, el año pasado llegó una inusitada ola de bonitas jóvenes foráneas, a quienes les fue difícil pasar inadvertidas. Tras el éxito intempestivo que comenzó a tener el bar Champagne Las Vegas, la comunidad llamó a la Policía, que irrumpió en el establecimiento y encontró 39 venezolanas y una peruana, todas indocumentadas. El director de Migración Colombia afirma que muchas de estas chicas entran como turistas por los puestos de control o por las trochas: “Hay que deportarlas, no por ejercer la prostitución, sino por estar de manera irregular en Colombia. Es un drama humano”.

En el rebusque hay toda clase de oficios. Desesperado por la situación económica, Jonathan Montoya decidió renunciar a su trabajo de recaudador de impuestos en la Alcaldía de Barinas. Pero las cosas no han sido fáciles en Bogotá. Luego de trabajar por 15 años en el sector público, este seguidor chavista solo ha podido hacerlo en una discoteca, en la que le pagan 20.000 pesos por turno, a pesar de tener los documentos en regla y ser profesional en Educación Integral. “A algunas personas de acá no les gusta contratar venezolanos. Otros piensan que nos estamos muriendo de hambre y por eso nos pagan la mitad de lo legal”, sostiene.

Por su lado, Natacha Vidal ingresó de forma irregular por Saravena. Trabaja 12 horas diarias como manicurista en una peluquería del sur de Bogotá y gana por lo general entre 25.000 y 45.000 pesos diarios. “La situación aquí está un poco mejor que en Venezuela, pero nos tratan un poco duro por ser de otro país y el acceso a la salud es nulo”. El barrio capitalino de Cedritos es una de las zonas en las que viven más venezolanos profesionales. “Nos toca trabajar igual o más duro, pero al menos podemos vivir decentemente”, dice Laura, una profesora de spinning que dicta seis clases diarias en varios gimnasios.

Hay tantas historias como caras de este fenómeno. Juan Carlos Moreno, de 27 años, es hijo de colombianos, pero no tiene pasaporte ni ha podido registrarse, lo que lo convierte en un venezolano ilegal. Gana entre 20.000 y 30.000 pesos como latonero y logra enviarles 300.000 pesos al mes a su esposa e hijos. “El problema allá no es tener plata para comprar, sino no tener nada qué comprar. Un paquete de harina pan cuesta 25.000 bolívares y no dura la semana, un kilo de arroz vale 5.000 y un kilo de carne 7.000 pesos. Lo peor es hacer cola casi todo el día para conseguir la comida. Da hasta rabia ver un supermercado acá”, cuenta.

Pero a Barranquilla también han llegado empresarios venezolanos o con doble nacionalidad a montar sus propios negocios. Carlos Ramos López, propietario del restaurante Reina Pepiada, nacido en Venezuela de padres colombianos, estudió medicina en una universidad de Barranquilla, pero en enero pasado montó un negocio de comida típica porque había mucho venezolano en la ciudad. El día de la apertura no dieron abasto. La carta solo ofrece arepas y el lugar se llama así en homenaje a Susana Duijm, la primera Miss Mundo venezolana que ganó en 1955 con sus curvas pronunciadas, es decir, ‘pepiadas’. En esa arepería se reúnen los emigrantes de ese país, que ven a la Colombia del posconflicto como un buen vividero lleno de oportunidades.

Vivir mejor que en su país tiene a Antonia Vizcaíno contenta en Barranquilla, a pesar de estar separada de su hija y sus padres. Nunca se le ocurrió vivir algún día en Colombia, por la violencia, pero la vida es una ruleta. Se mueve en un círculo de 30 amigos venezolanos, que trabajan en construcción, mecánica, comercio, servicio, cocina. Pese a su nueva vida, los venezolanos ilegales en Colombia tratan de no tomarse fotos o publicarlas ni hablar mal del gobierno porque les puede salir caro cuando regresen. Lo único que Antonia quiere, como miles de repatriados y compatriotas, es poder trabajar y ganar dinero para, al menos, comer bien. Cuando le preguntan si ve una luz al final del túnel, solo dice: “Solo la veremos cuando Maduro se vaya”.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

El gobierno debe ayudar a los migrantes

Daniel Pages, presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia, habla de lo difícil que es comenzar una vida como inmigrante en el país.

SEMANA: ¿Por qué crearon esta asociación?

DANIEL PAGES: La asociación nació hace cinco años de la mano de un grupo de venezolanos que decidimos emigrar a Colombia y vimos la cantidad de trámites y barreras que hay para que un extranjero pueda vivir en este país. Y porque vimos que cada vez más y más compatriotas van a dejar Venezuela por lo que está pasando. Hoy tenemos más de 15.000 venezolanos registrados a los que asesoramos.

SEMANA: ¿Cuáles son las consultas más comunes?

D.P.: Estabilización legal de las personas en Colombia y cómo enfrentar las medidas crecientes que complican la llegada de venezolanos. Por ejemplo, la visa pasó de 150 a 250 dólares, que para nosotros es un exabrupto porque le implica sacar dos sueldos mínimos. Entonces uno dice: ¿con base en qué están sacando eso? ¿Están buscando solamente gente con dinero? Yo creo que un país se construye con profesionales, con gente que venga a construir, que venga a apoyar el mercado, no con gente solo con plata.

SEMANA: ¿Qué cifras manejan de venezolanos en Colombia?

D.P.: Extraoficialmente, puedo decir que aproximadamente hay 1.200.000 venezolanos en Colombia.

SEMANA: Frente al tema laboral, ¿cómo les va?

D.P.: El tema laboral aquí en Colombia no es fácil, la situación económica no es la mejor pero hay empleo, hay oportunidades y hay desarrollo con el que las personas pueden sobrevivir. He conocido gente que a la semana consigue trabajo y otra que al año sigue sin nada. El problema es que muchos están empezando de cero.

SEMANA: ¿Qué es lo que más le preocupa?

D.P.: La disposición del gobierno colombiano para apoyar a esta migración. Solicitamos que la integren en la economía nacional. Eso genera que empiecen a pagar salud, impuestos, y eso le conviene a este país.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Un destino para nacer

Desde febrero del año pasado el Departamento de Salud de Cartagena (Dadis) viene advirtiendo por el creciente arribo de mujeres embarazadas del vecino país que están llegando a tener sus hijos en la ciudad, frente a la precariedad que viven los hospitales del vecino país.

El año pasado, el sistema autorizó atender a 19 gestantes, mientras que en enero y febrero de 2017 ya van 76, según cifras de la entidad. La mayoría de las mujeres no han tenido ni un solo control prenatal debido a la crisis en su país, lo que hace que muchas requieran servicios de alto costo.

De igual forma, cada vez más personas están llegando para buscar atención. El año pasado se trataron 296 personas y 88 en los dos primeros meses de 2017. Entre ellos hay personas con cáncer, VIH y enfermos renales crónicos. Ese mismo fenómeno ya aparece en Cúcuta. La situación no es fácil, pues estos municipios deben destinar a los foráneos recursos que deberían llegar a los colombianos más pobres.El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le dijo a SEMANA que muchos hospitales de la costa están reportando este fenómeno, lo que sin duda amerita discutir la forma como se debe financiar, pues en muchos casos los pacientes venezolanos llegan a urgencias o en estado crítico y no se les puede negar el servicio.

Lloramos por tí, Venezuela

Los venezolanos enfrentan la desnutrición, la enfermedad y la inseguridad sin que nada indique el final de su particular purgatorio.

“Si no te mata el chingo, lo hace el sin nariz”, reza un disco popular venezolano. Traduce en que, a veces, no hay escapatoria de los males. Luisa Luzardo, una maestra jubilada de 67 años residente en Caracas, entona la frase casi a diario. “Yo soy una vieja y vivo con mi pensión, que es poca y apenas alcanza para comer. Y vivo mal porque si no es la falta de comida, es la de medicinas o que todo se pone muy caro”, cuenta. La mujer cada día hace una fila para comprar algún alimento, especialmente pan pues “la harina de maíz para las arepas ya casi no se ve”.

La realidad de Luzardo no es particular. En Venezuela el desabastecimiento de alimentos supera el 60 por ciento en promedio y puede llegar al 80 por ciento en determinados rubros. Los productos regulados por el gobierno se venden a precios controlados pero con restricciones, en puntos específicos y tras hacer largas colas. En el mercado negro aparecen con mayor facilidad pero por cuatro veces el precio.

Según la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, la demanda interna de productos como maíz blanco y amarillo, arroz, café y azúcar debe ser atendida en casi 70 por ciento con importaciones, cuando hasta hace algunos años el aporte nacional superaba el 65 por ciento del consumo.

Pero la baja en los ingresos petroleros y la poca disponibilidad de dólares del Estado han hecho que las importaciones se hayan reducido 85 por ciento en los últimos tres años, de acuerdo con informaciones extraoficiales.

Por eso hablar de desnutrición se hace cada vez más cotidiano, especialmente en poblaciones vulnerables. Incluso el presidente Nicolás Maduro lo escuchó el 16 de marzo de boca de Yohandry Smith, madre de 25 años, quien tuvo la oportunidad de decirle al mandatario, en transmisión televisada, que sus cuatro hijos tienen problemas por desnutrición. Sucedió durante una visita de Maduro al refugio donde Smith sobrevive hace cuatro años.

El mal pone en riesgo a 15 por ciento de la población infantil venezolana, según datos manejados por Cáritas de Venezuela. Según el diputado opositor Carlos Paparoni, en lo que va de 2017 ya se han contabilizado 27 niños que han muerto de hambre. Por eso, la Asamblea Nacional declaró el 14 de marzo al país en crisis humanitaria por hambre.

El estómago de Cruz Salcedo cruje. Tiene 10 años y su dieta se ha reducido a yuca, caldos y algunos vegetales. “Cuando puedo y consigo le doy algo de pollo”, dice su madre Claudia, quien se dedica a limpiar hogares “aunque también el trabajo ha bajado porque cada vez menos gente tiene con qué pagar. Yo trabajaba en casas toda la semana, ahora donde iba dos veces me piden que vaya una sola para ahorrar ellos también”.

El niño dejó de asistir a la escuela. Está débil y distraído, y pasa algunos días junto a su madre pidiendo colaboración en las calles para comer. “Yo tengo más de 90 alumnos bajo mi dirección y a veces falta la mitad de ellos”, cuenta la directora de una escuela en Los Teques, que pide reservar su identidad.

Canas con hambre

Los ancianos, la otra comunidad más vulnerable, no escapan. Rosa Blanco tiene 78 años y ha visto cómo se cuerpo se deteriora por la edad y por la obligada ‘dieta de Maduro’. Asegura que ha perdido más de diez kilos. Su caso aparece en las estadísticas de la asociación civil Convite, que evaluó durante cinco meses a 300 ancianos del estado Miranda y determinó que un 74 por ciento de ellos pierde 1,3 kilogramos cada mes debido a una alimentación deficiente.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por tres principales universidades –Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar– halló que en 2016 un 32,5 por ciento de los venezolanos (9,6 millones) comieron dos o menos veces al día, mientras que en 2015 esa cifra ‘solo’ alcanzó 11,3 por ciento. Aumentó más del doble.

Entretanto, el gobierno habla de “guerra económica” –que ya se extiende por dos años– y pone el acento en problemas de distribución y supuestas mafias de contrabando. El ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, declaró el 31 de enero que el problema principal no es la falta de producción.

Pero los sectores empresariales refutan la tesis y aseguran que la falta de materia prima y de insumos aguas arriba han secado el caño, producto del control de cambio vigente en el país hace 14 años. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos ha culpado de la caída en la producción, la mayor de la historia, a la falta de liquidez. Empresas Polar, la más grande productora de alimentos en Venezuela, contabilizó 33 suspensiones de sus líneas de producción entre 2015 y 2016, por ejemplo.

A ello habría que sumar los efectos del control de precios que obliga a vender por debajo de los costos y el fracaso de las empresas estatales –incluidas diez centrales azucareras de las cuales solo tres están operativas.

Enfermarse sale caro

Pero no tener qué comer no es el único problema. El “sin nariz” está en los hospitales, donde la crisis de salud desinfla hasta las almas más esperanzadas en recuperarse.

Maduro ha insistido en que Venezuela cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, quizá solo superado por el cubano. Pero enfermarse puede ser toda una condena. Es el caso de Eugenio Ramírez, quien ingresó al Hospital General del Oeste Doctor José Gregorio Hernández de Caracas para ser operado de la vesícula. A pesar de que la salud es ‘gratuita’, por ley, el paciente ha tenido que pagar de su bolsillo los exámenes de sangre, placas y medicamentos pues el centro no los puede proveer.

Su esposa trata de llevarle comida a diario para su convalecencia, que se ha alargado porque le han surgido escaras que no han sido debidamente tratadas porque ni la institución ni los familiares han encontrado las medicinas. “El hospital no garantiza nada. Los médicos están pendientes de uno pero sé que ellos están sobrepasados”, dice Ramírez.

Uno de los residentes del lugar pide ocultar su nombre pero confirma que no cuentan con suficiente personal, pues las condiciones de trabajo son “casi inhumanas” y los salarios “muy pobres”.

La red de Médicos por la Salud, que incluye a galenos del sector público, realiza una Encuesta Nacional de Hospitales cada mes con sus colegas sobre el estado de los hospitales. En febrero, se registró que 97 por ciento de los centros presentan fallas de laboratorio, mientras que la escasez de medicamentos se ubica en 78 por ciento. Según la Federación Farmacéutica de Venezuela, el desabastecimiento de remedios supera el 85 por ciento en las droguerías de todo el país.

Danny Golindano, coordinador de la red Médicos por la Salud, explicó que todos los hospitales del país presentan fallas intermitentes y otras persistentes. “Cuando hablamos de fallas intermitentes son por ejemplo, que un laboratorio un día tenga reactivos y al siguiente no, que un día funcionen todos los quirófanos y luego algunos salen de operatividad”. Durante febrero, el hospital El Algodonal de la capital, por ejemplo, dejó de realizar cirugías pues durante dos semanas no tuvo agua. En el Hospital Central de Maracay, que registra la mayor mortalidad infantil del país, las incubadoras han generado infecciones por falta de esterilización al no contar con las sustancias de limpieza adecuadas.

Pero el Estado no admite tal precariedad. El Ministerio de Salud dejó de publicar el Boletín Epidemiológico en noviembre de 2014, y la Memoria y Cuenta 2016 no se ha hecho pública, por lo que se desconocen cifras oficiales en materia sanitaria y solo queda fiarse de registros extraoficiales. Es cierto. Los venezolanos están “entre el chingo y el sin nariz”.

lunes, 20 de febrero de 2017

3 formas alternativas de conseguir medicamentos en Venezuela

La abuela de Manuel Alejandro está en la sala de emergencias del Hospital Universitario de Caracas, donde no le pueden dar el anticoagulante que necesita y del que depende su vida.

Su nieto, desesperado, encuentra la solución: una llamada a una emisora de radio.

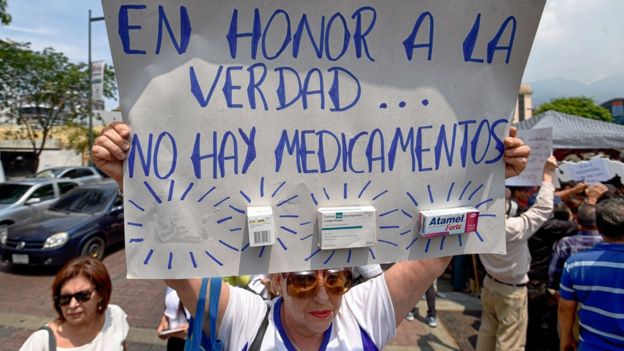

En la crisis de Venezuela destaca la carencia de medicinas, lo que ha provocado que surjan formas alternativas para lograr compuestos que antes se conseguían en las farmacias y que ahora no están ni en los hospitales.

La Federación Farmacéutica Venezolana cifra en un 85% la ausencia de medicinas.

El país fue tradicionalmente uno de los de mayor consumo per cápita de medicamentos debido a su bajo precio por el subsidio del Estado.

¿Cómo se pasó de eso a que ahora los anaqueles de las farmacias estén casi vacíos? La industria lo explica por las deudas del gobierno que ahora, por culpa de la crisis, ya no vende las divisas necesarias para que los laboratorios importen las materias primas.

El problema de la escasez ha sido reconocido por el propio gobierno, que acusa al sector privado farmacéutico de ser parte de una "guerra económica".

"Nos toca resolver el abastecimiento de medicamentos a través del motor farmacéutico", dijo el presidente, Nicolás Maduro, el 15 de enero.

"Venezuela tiene la industria para producir todo lo que necesita, ya estamos articulados y debemos garantizar que en las próximas semanas, con la inversión que he aprobado en dólares, se comience a solventar la situación", agregó.

Mientras eso sucede, los venezolanos se ven obligados a buscar vías alternativas. Estas son tres de ellas.

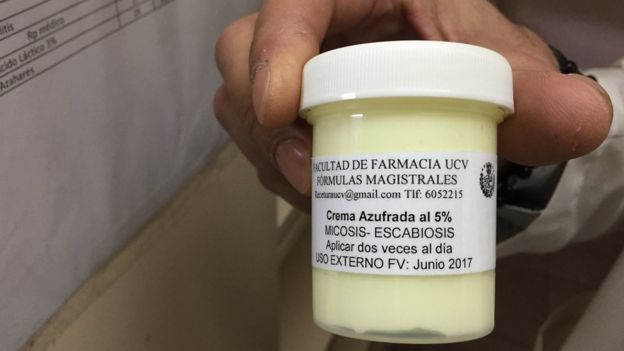

El regreso a la tradición: las fórmulas magistrales.

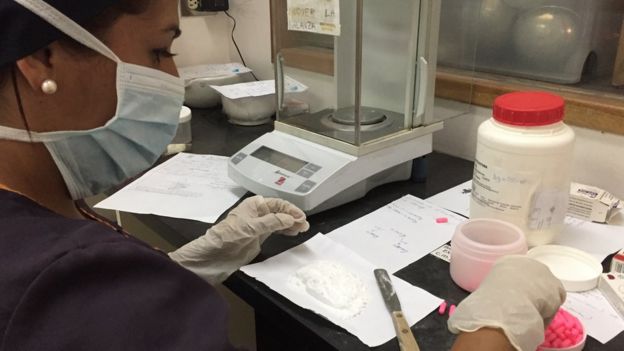

Antes de que la industrialización llegara a la medicina, el farmacéutico mezclaba de forma individualizada cada medicamento.

Eso sigue haciendo el servicio de fórmulas magistrales de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Por la crisis y el desabastecimiento, cada vez más personas recurren al servicio.

"Hace cuatro años atendíamos entre 10 y 20 personas al día. Ahora, de 100 a 120", me dice David de Sousa, que dirige un servicio artesanal con apoyo de otros profesores y pasantes.

Ante la escasez de ciertos medicamentos comerciales, los productos naturales que producen a pequeña escala se han convertido de alguna manera en sustitutivos.

Es el caso, por ejemplo, del repelente de mosquitos, imprescindible en un país tropical donde se han presentado brotes de malaria, dengue, chikungunya y zika.

Ofrecen además alternativas terapéuticas como la crema azufrada, muy demandada ahora ante la ausencia de la ivermectina, el medicamento principal contra la escabiosis (sarna), que afecta cada vez a más personas posiblemente por la mala calidad del agua en el país.

"La formulación magistral era la única manera de hacer medicamentos antes de que los procesos industriales los hicieran a gran escala. Ahora nuevamente lo exige el país", dice el profesor De Sousa.

Actualmente otra misión del pequeño departamento es fragmentar pastillas. "Si alguien necesita dosis de 25 miligramos, pero sólo encuentra dosis de 125, viene aquí y las dispensamos en la cantidad necesaria", explica De Sousa.

El servicio opera a pequeña escala y por sus limitaciones no puede satisfacer toda la demanda.

Por ejemplo, no fabrica medicamentos comerciales, algo que necesita María Rojas, que espera turno en el segundo piso de la Facultad de Farmacia.

Busca un anticonvulsivo que no encuentra para la epilepsia de su hija de 11 años. "Lleva una semana sin ella y se le están agudizando las crisis", me dice con resignación.

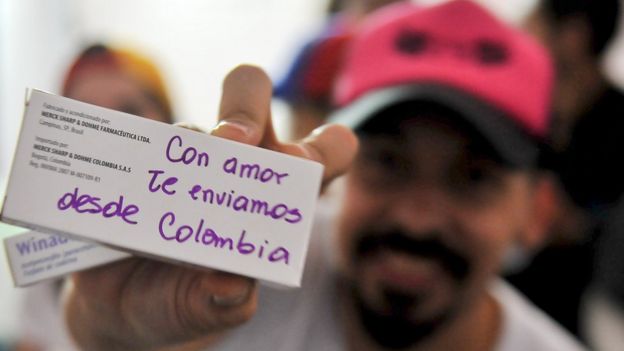

Esa ayuda que viene de Miami, Bogotá, Madrid…

Doris Morales prevé que las pastillas contra la hipertensión que necesita su madre duren hasta mayo.

Se acerca la fecha y es momento de contactar a sus primos que viven en México, que aprovechan viajes de conocidos a Caracas para enviárselas.

Como ella, los venezolanos que pueden, acuden a familiares o conocidos en Estados Unidos, Colombia o España para conseguir los medicamentos que faltan en las farmacias del país o que aparecen a un precio cada vez más elevado.

Farmacias en Miami se han especializado en el envío de medicinas en Venezuela.

Encuentro a Doris en la sede de la ONG Acción Solidaria. No está ahí por las pastillas para su mamá.

"Es la primera vez que vengo. Una compañera me dio el número. Necesito unas gotas para los ojos que se me acabaron hace dos semanas y que no encuentro", dice.

"Me las debo poner dos veces al día, pero me las echo una vez para alargarlas", afirma antes de recoger, agradecida y sin coste alguno, sus gotas.

Acción Solidaria, previa llamada, comprueba si tiene el medicamento deseado y lo entrega.

Nació en 1995 para ayudar a combatir el VIH y aunque sigue siendo su principal objetivo, ahora es mucho más.

"Hemos ido creciendo por la fuerza de los hechos", dice Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria, mientras muestra habitaciones repletas de medicamentos que está tratando de organizar mejor.

La ONG ha pasado de atender a unas 200 personas en junio del año pasado a más de 700 en enero.

"Y eso que se quedaron la mitad de las llamadas sin atender", dice sobre las limitaciones de personal que está en camino de resolver.

Todo gracias a las donaciones que llegan desde organismos y personas de Estados Unidos, Colombia, España y otros lugares de Europa. Mejor en pequeñas cantidades para evitar que sean frenadas en la aduana.

El gobierno, reacio a recibir ayuda humanitaria pese a la disposición de varios países, anunció hace semanas que haría una compra de medicinas e insumos a la ONG católica Cáritas, pero de momento no hay noticias.

Rumba + Farmacia = Farma Rumba

Alejandra Núñez, Gonzalo Fernández y Joseph Robles son quizás los locutores de radio que más saben de medicamentos en el mundo.

Desde hace un año y cuatro meses dedican la mitad de su programa matinal de tres horas a la "Farma Rumba": atender llamadas y hacer de intermediarios entre los que buscan y los que donan medicamentos.

Manuel Alejandro, la persona con la que comienza esta historia, recurrió a ellos. El hospital no tenía los medicamentos para tratar a su abuela.

"Necesita enoxiparina", pidió. Gonzalo respondió apesadumbrado: "No tenemos". Pero de repente y gracias a la completa base de datos informatizada del programa descubrió que había clexane. "Es lo mismo, un anticoagulante".

Lejos de los micrófonos, en un pequeño cuarto, está guardado el clexane por orden alfabético junto a las medicinas que se van donando.

Manuel Alejandro deberá acudir a la emisora Planeta FM a retirar el medicamento con una copia de la cédula de identidad y de la receta.

"Cada persona que viene por un medicamento dona cinco", grafica Gonzalo la solidaridad que genera el sentirse ayudado.

Hasta una pierna ortopédica, un marcapasos y unas muletas llegaron a entregar en un programa que recibe de 30 a 40 llamadas al día.

Un éxito que ha atraído la atención del propio Ministerio de Salud, que en alguna ocasión ha puesto a disposición medicinas que no estaban en el pequeño cuarto ni en el refrigerador de la emisora.

jueves, 9 de febrero de 2017

CITGO

El 1 de enero de 1976 la industria petrolera venezolana amaneció nacionalizada.

PDVSA nacía con severos obstáculos. El primero era que, aunque dueños del petróleo, no teníamos acceso a los mercados internacionales. El segundo obstáculo era que el 75% de nuestras reservas correspondían a crudos pesados, con mucho azufre, que los mercados no deseaban. Sólo los podíamos vender mediante acuerdos de comercialización con las transnacionales que habíamos nacionalizado y a precio de gallina flaca. A los compradores sólo les interesaban para mezclarlos con crudos de otras procedencias.

Emprendimos un ambicioso programa de cambio en los patrones de nuestras refinerías a fin de transformar nuestros crudos pesados y ácidos en productos de alto valor. Aún así, no teníamos acceso a los mercados.

Surgió entonces una oportunidad. A raíz de una de las crisis en el Medio Oriente, algunas refinerías en EEUU y Europa se quedaron sin suministro de crudo. PDVSA pudo comprar algunas a precio de ocasión. Tal fue el caso de CITGO que ya era dueña de varias refinerías en territorio norteamericano. En 1986 adquirimos el 50% de sus acciones; después, en 1990, compramos el restante 50%.

El paso siguiente fue titánico. Teníamos que realizar cuantiosas inversiones para dotar a esas refinerías de procesos de conversión profunda (craqueo catalítico) a fin de adecuarlas a las características de los crudos pesados y ácidos de Venezuela.

Pero el Gobierno de la época no aportó los fondos requeridos, ni estuvo dispuesto a otorgar avales para lograr los créditos que se requerían. Se optó por contratar financiamientos que serían pagados con el flujo de caja de la propia CITGO. Eso limitó por algunos años la repatriación de dividendos a PDVSA. El financiamiento se terminó de pagar en 1997 y quedamos libres de esa condición.

CITGO es el principal brazo comercializador de nuestro petróleo. La empresa llegó a ser propietaria de ocho grandes refinerías en EEUU con capacidad para refinar más de 1,5 millones de barriles diarios, además de 66 terminales. Tenía participación en oleoductos que atravesaba a EEUU de sur a norte y disponía de más de 15.270 estaciones de servicio (más que restaurantes McDonald’s) que aunque no eran propias, eran franquicias abanderadas con la marca CITGO y vendían gasolina y productos venezolanos.

Para 1998 las refinerías de CITGO eran las siguientes: Lake Charles (320.000 b/d), Paulsboro (84.000 b/d), Lemont (160.000 b/d), Sweeny (213.000 b/d), Savannah (28.000 b/d), Lyondell (265.000 b/d), Corpus Christi (150.000 b/d) y Chalmette, esta en asociación con Exxon Mobil y donde se terminaba de procesar el crudo inicialmente mejorado en Jose proveniente de la asociación estratégica que teníamos con esa empresa en la Faja del Orinoco. Llegamos a controlar el 10% del mercado de gasolina más grande del mundo: el de los EEUU.

Se logró una integración vertical admirable capaz de agregar valor en cada eslabón de la cadena, gracias a la cual el petróleo proveniente de nuestros yacimientos era despachado a los automovilistas norteamericanos, después de haber sido extraído en nuestros pozos, procesado en nuestras refinerías, transportado en nuestros oleoductos, embarcado en nuestros súper tanqueros, manejado en nuestros terminales y vendido en nuestras estaciones de servicio CITGO.

Llegó la revolución

Con la revolución el gobierno decidió desprenderse de varias de esas refinerías y vendió la participación que teníamos en varios oleoductos, que por cierto se usarán ahora para unirlos con el oleoducto Keystone cuya construcción autorizó el presidente Trump y llevará hasta el Golfo de México 800.000 barriles diarios de petróleo de Canadá desplazando al de Venezuela.

Por ahora nos quedan 4 refinerías. Unas las vendimos y otras, como el caso de Chalmette -que teníamos en asociación con Exxon Mobil- la perdimos al echar de Venezuela a esa empresa y perder el arbitraje internacional en el Ciadi.

De las que quedan, la de Sweeny, la tenemos en asociación con Conoco Phillips. Nuestra participación está en riesgo porque esa empresa también ha demandado a PDVSA en el mayor de todos los arbitrajes internacionales ante el Ciadi, cuya decisión se espera este año. De las 8 refinerías iniciales sólo nos quedarían 3.

Para colmo, de las 15.270 gasolineras hoy quedan menos de 6.000 en manos de CITGO y la capacidad de refinación se redujo a 749.000 b/d.

CITGO ha sido desmembrada, endeudada y totalmente hipotecada: el 50,1% para garantizar el pago de los bonos de PDVSA cuyo vencimiento se renegoció hasta el año 2020 y el restante 49,9% para garantizar un préstamo de la empresa rusa Rosneft.

Peor aún, corre el riesgo de ser embargada para atender las resultas de los arbitrajes internacionales que de manera sistemática PDVSA ha venido perdiendo ante el CIADI, así como en otros juicios que se nos han abierto por expropiaciones.

En 1998 exportábamos 1,5 millones de barriles diarios de crudo y productos a USA -fundamentalmente a nuestra propia filial CITGO- con lo cual éramos el principal suplidor extranjero del mayor mercado petrolero del mundo: los EEUU (que por cierto se encuentra a apenas 5 días en tanquero de Venezuela). Allí disponíamos de una inmensa red de refinación diseñada como un traje a la media para las características de nuestros crudos.

En revolución eso cambió. Hoy sólo exportamos a EEUU la mitad, unos 750.000 b/d, porque el gobierno decidió cambiar ese mercado por el de China (que está a 45 días en tanquero en lugar de 5) y donde no existe ni una sola refinería capaz de procesar nuestro petróleo.

Del petróleo que enviamos a China no queda nada, porque se destina íntegramente a pagar deudas contraídas con ese país.

Es como si un huracán lo hubiera barrido todo. La única explicación de tanta locura la encontramos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Olvidándose de las prioridades económicas, el Plan promueve una nueva estrategia geopolítica cargada de dogmatismo que procura,textualmente, “la diversificación de las relaciones políticas, económicas y culturales, con la idea de construir un mundo multipolar que quebrante la hegemonía del imperio norteamericano” buscando acercamientos “con otras naciones alineadas en similares trincheras antiimperialistas o con polos de poder extra regionales que contribuyan a quebrantar dicha hegemonía”(pág 6).

El único impacto en el “imperio” fue que al estimular las inversiones en “fracking” su producción doméstica creció en 5 millones de b/d y hoy dependen menos de nosotros. La única quebrantada resultó ser Venezuela.

jueves, 5 de enero de 2017

martes, 3 de enero de 2017

Por qué Venezuela podría ser una potencia turística pero nunca lo ha sido

La bella posada sobre un acantilado del mar de Caribe apenas hospeda a una decena de personas, menos de un tercio de su capacidad.

Y tanta tranquilidad en la casi remota Caruao, a unas tres horas en auto de Caracas, ilustra perfectamente la situación del turismo en Venezuela, desde el potencial del país hasta sus actuales problemas, pues la crisis económica hace que el propietario del negocio ni siquiera pueda ofrecer cerveza a su reducida clientela.

Acostumbrada a conseguir casi todas sus divisas gracias a la riqueza petrolera del subsuelo, Venezuela ha obviado históricamente sus tesoros en la superficie.

La Isla de Margarita, el archipiélago de Los Roques, el delta del Orinoco, el Amazonas y el Parque Nacional de Canaima con el monte Roraima son hermosos destinos turísticos como para hacer de este país sudamericano una potencia turística.

Pero no lo es, pese a que ahora el gobierno busque nuevas fuentes de divisas.

Y la verdad es que nunca lo ha sido, a pesar de su indiscutible potencial.

Hubo intentos de promoción en los años 70, como los de presentar al país como "el secreto mejor guardado del Caribe".

Pero aunque los cruceros con extranjeros llegaron a Margarita entonces, y continuaron haciéndolo muchos años después, el impacto fue más local que nacional.

Y, con la crisis de los últimos años, esos barcos cargados de níveos europeos y norteamericanos dejaron de llegar a la isla.

Y la industria, en su conjunto, no hizo más que declinar.

En el Informe de Competitividad Turística de 2015 del Foro Económico Mundial (FEM), Venezuela ocupa el puesto 110 de un total de 141 países, por debajo de Albania, Kuwait, Nicaragua o El Salvador, por ejemplo.

"Venezuela nunca ha sido un país turístico porque era muchísimo mas fácil producir y vender petróleo", le dice a BBC Mundo Juan Carlos Guinand, empresario turístico en Venezuela.

"Y eso genera más dinero que todo lo que implica poner a funcionar la maquinaria turística: vías de comunicación, educación en tu población, infraestructuras, aerolíneas, seguridad", explica.

Secunda esta opinión la periodista Valentina Quintero, autora de varias guías de viaje de Venezuela.

"Es una decisión política y nunca se ha tomado. El turismo nunca ha hecho falta como fuente de ingresos", le dice a BBC Mundo.

Siempre el petróleo

La dependencia del crudo ha definido desde siempre la economía del país para bien o para mal.

Como los dólares fluían al taladrar el suelo, apenas hubo intentos de diversificar y buscar los billetes en otras partes.

Pero ahora, con la fuerte caída de los precios del petróleo y la bajada en la producción nacional, Venezuela atraviesa una severa crisis caracterizada por la inflación y escasez de productos básicos y de comida por la pérdida de capacidad para importar.

"El turismo va a ser una necesidad", augura Guinand.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro dice ahora que busca otros "motores económicos" para diversificar una economía que consigue con el crudo el 97% de sus divisas.

"El turismo es uno de los motores que más ha avanzado este año", dijo en noviembre Maduro, pero sin presentar cifras.

Acto seguido anunció la firma de un convenio con la multinacional estadounidense Marriot para la gestión de dos hoteles y decretó el cobro en dólares a los turistas extranjeros para generar así las divisas que el país tanto necesita.

El gobierno no respondió la petición de BBC Mundo para obtener un comentario de la ministra para el turismo, Marleny Contreras.

Capacidad de mejora

El margen de mejora es amplio, de acuerdo a las cifras y los rankings.

Según los datos de llegadas de turistas internacionales de la Organización Mundial de Turismo (OMT) de 2014, los últimos disponibles sobre Venezuela, sólo 857.000 personas entraron al país. En 1995 fueron 701.000.

Eso lo sitúa en Sudamérica por debajo de Bolivia y sólo por delante de Paraguay, Guyana, Surinam y Guyana Francesa.

"Sólo Margarita podría recibir 3 millones de visitantes. Imagina el resto del país", lamenta el empresario Guinand.

Los ingresos por turismo en Venezuela en 2015 fueron de US$575 millones, según la OMT. Colombia, por ejemplo, país vecino, se embolsó US$4.245 millones.

Guinand cita que países de la región como Aruba, Barbados, Cuba o Costa Rica reciben muchos más visitantes.

"Algo han hecho para atraer turismo", dice, reclamando una política de largo alcance y aliento desde el gobierno.

Infraestructuras vs. riqueza natural

En el índice de competitividad turística del Foro Económico Mundial, los aspectos en los que peor nota saca Venezuela son precisamente aquellos que tienen que ver con la gestión gubernamental, como las infraestructuras turísticas y aeroportuarias.

Las infraestructuras que en los años 70 hacían de Venezuela un ejemplo de modernidad en la región han sufrido el paso del tiempo y la desatención.

Todo ello se ha agudizado con la crisis actual y el ejemplo es el aeropuerto internacional de Maiquetía, a pocos kilómetros de Caracas. Pese al reciente anuncio de la apertura de una ruta que unirá Estambul con La Habana y la capital venezolana, la principal puerta de entrada al país presenta un panorama desolador por la escasez de viajeros.

En los últimos meses, compañías como la alemana Lufthansa, la chilena Latam o Aeroméxico cancelaron actividades y vuelos a Venezuela por falta de demanda y problemas económicos.

Por otro lado, el mejor de los 13 indicadores medidos en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial es el de "recursos naturales", lo que habla del potencial del país.

Venezuela destaca por el contraste de sus paisajes, que combinan selva, playa y montaña.

"Es un país suficientemente grande para tener lugares diferentes y lo suficientemente pequeño para que te puedas trasladar de uno a otro en un día", destaca Guinand, que ni siquiera ve como un problema insalvable la inseguridad y la violencia del país.

"México es uno de los países más visitados y es uno de los más inseguros", dice el empresario, quien apunta a la creación de "destinos burbuja" ajenos a la violencia como solución.

Guinand cree que si algo distingue a Venezuela es el Parque Nacional de Canaima, en el sureste, en el que sobresalen el monte Roraima y la cascada del Salto Ángel.

"La naturaleza es clave, es lo que podemos vender", dice a la hora de hablar de la "marca país", a la que suma la música.

La periodista especializada Valentina Quintero coincide y agrega la gastronomía y la posición geográfica.

"Es un gran destino de turismo sostenible, con una puerta de entrada sencilla por las condiciones aéreas, en la punta de Latinoamérica, con fácil acceso", señala Quintero, que pide como condición para el desarrollo turístico abandonar el gran proyecto del Arco Minero del Orinoco en el este del país, por sus riesgos para el medioambiente.

La experta ve en la crisis actual una ventana. "Ahora siento que es nuestra gran oportunidad porque lo necesitamos. Por primera vez en la historia, necesitamos el turismo como fortaleza".

jueves, 22 de diciembre de 2016

¿Qué tienen en común Donald Trump y Nicolás Maduro? y ¿Por qué ganan las elecciones?

Donald Trump es un político considerado de derecha, que representa a un partido político con un ideario conservador (Republicano). Por su parte, Nicolás Maduro es un político de izquierda, que enarbola un ideario liberal y desarrolla un proyecto político denominado como el “socialismo del siglo XXI”.

En principio, pareciera que no hay muchas semejanzas entre uno y otro, cualquier analista diría que los dos miran la política desde orillas diametralmente opuestas; sin embargo, los dos comparten una característica que los hace en esencia similares: Son populistas.

Pero, ¿qué es el populismo?

Bueno, según el lingüista y especialista en el análisis del discurso Patrick Charaudeau: “el populismo es una actitud política, que consiste en reclamar para si mismo ser el intérprete del pueblo, de las aspiraciones profundas, y de su defensa contra los diversos perjuicios de que es objeto”.

A esta definición, habría que agregarle que en el ámbito del discurso o la retórica, el populista hace uso de cualquier estrategia persuasiva para captar la atención del público; particularmente recurre a valores simbólicos como la igualdad, la justicia social, la dignidad y soberanía nacional, entre otros, para conquistar la atención y la emoción de aquellos que los escuchan.

¿Cómo se comporta el líder populista?

Texto completo: https://quebusca.com/1377243_33

martes, 20 de diciembre de 2016

¿Por qué nos gobiernan los peores? y ¿Cómo gobiernan?

Recientemente se realizó la “encuesta Latinoamericana de Corrupción”, llevada a cabo por Miller & Chevalier, junto con Brigard & Urrutia Abogados y otras 12 destacadas firmas de abogados que representan un total de 19 países de la región.

Dentro de los resultados destacados que arrojó esta encuesta tenemos que: El 77% de los encuestados creen que las leyes de anticorrupción de su país no son efectivas; el 92% de los encuestados asocian de forma moderada o significativamente a la corrupción con los partidos políticos y un 93% de los encuestados dijo lo mismo sobre las empresas estatales. De las mayores economías (superiores a US$ 100 MM en PBI) Argentina, Brasil, México y Venezuela son vistas como las más corruptas de la región.

Con escándalos de alto perfil, que con frecuencia ocupan los titulares en los medios de comunicación como el “Lava jato” en Brasil o el de “Caprecom” en Colombia, la corrupción en América Latina continúa debilitando la confianza en las instituciones políticas de la región y generando un efecto corrosivo en la integridad de sus mercados.

No sorprende que las gentes de las clases populares de los Países de la región sostengan que hoy nos gobiernan los peores. De hecho, alguna vez oía que en estas circunstancias de corrupción generalizada, no podemos esperar ser gobernados por los mejores, sino por los más mediocres. Yo le agregaría que un país gobernado por mediocres nunca podrá ser exitoso. Así las cosas, el resultado inevitable de la cultura y de la ilegalidad que reina en nuestra clase política será la profundización de una decadencia de la corrupción que podría degenerar en una kakistocracia.

Pero, ¿Qué es una kakistocracia?

Texto completo: https://quebusca.com/8517071_33

domingo, 20 de noviembre de 2016

viernes, 13 de mayo de 2016

Suscribirse a:

Entradas (Atom)