Mostrando entradas con la etiqueta Economía Colombiana. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Economía Colombiana. Mostrar todas las entradas

jueves, 2 de agosto de 2018

miércoles, 9 de mayo de 2018

¿Qué pasa con presupuesto que recibirá nuestro próximo presidente?

De conformidad con las más recientes cifras que pude recabar, el panorama macroeconómico que despunta en este 2018 para las finanzas del Estado no es muy alentador:

Según el propio ministro de Hacienda y Crédito Público tenemos un déficit fiscal por encima de tres puntos porcentuales del PIB (3.6%), y si consideramos que un punto del PIB equivale a un poco más ocho billones de pesos, entonces la diferencia que hay entre los dineros que gasta el Estado para el financiamiento de todas las responsabilidades que están a su cargo y los recursos que ingresan, es de unos treinta y cinco billones de pesos. Además, parte del legado más repudiado del actual gobierno es quizá la descomunal deuda pública que contrajo, que asciende a los ciento treinta y ocho mil millones de dólares, dicho en otras palabras, una cifra que supera los cuatrocientos billones de pesos, y que, equivale al 45% del PIB; esta colosal carga para el presupuesto nacional representa en este 2018 apropiaciones por el orden de los cincuenta y dos billones de pesos por concepto de pago al servicio de la deuda. Probablemente estas fueron las principales razones que motivaron la baja en la calificación de la deuda colombiana de BBB a BBB-, por parte de la calificadora de riesgo Moody’s, poniendo en peligro el grado de inversión alcanzado por Colombia hace algunos años.

Sin embargo, el informe de Moody´s no paró allí, también sostuvo que Colombia es uno de los tres países en Latinoamérica que tiene mayor riesgo en materia fiscal junto a Costa Rica y Brasil, destacando el incremento del valor de los intereses producto del aumento de la deuda pública.

Esta realidad la explica de forma más sucinta y elocuente el economista Miguel Gómez Martínez, cuando dice: “De cada cien pesos que gasta el Estado, únicamente recauda sesenta y uno, los otros treinta y nueve pesos se tienen que financiar con deuda interna y con deuda externa”; dejando entrever así, la relación simbiótica y/o de dependencia que existe entre déficit fiscal y deuda pública, siendo la primera el combustible que atiza la llama de la segunda.

Los gastos que son mangueras rotas

Y como si el estrés al que están sometidas las finanzas públicas no fuera ya suficiente, a todo lo anterior hay que sumarle las serias presiones que sobre el presupuesto público ejercen las vigencias futuras en materia de infraestructura; el Sistema General de Participaciones (102.6 billones de pesos asignados para el 2018), que según la Carta Política no se incrementa en razón al crecimiento de la economía (1.8% en el 2017), sino que le impone al Estado la condición de que estas transferencias no pueden ser inferiores al aumento de la inflación (4.09% en el 2017); también están los costos inciertos asociados al post-conflicto (De momento con asignación de 2.4 billones de pesos) y; los gastos en materia de salud y protección social.

Es en este último gran rubro en el que me quisiera enfocar con más detenimiento, pues las respectivas políticas públicas en estos ámbitos se diseñaron sobre la premisa de que la población tradicionalmente joven de Colombia, iba a suministrar un caudal inagotable de trabajadores que pagarían mediante sus aportes a la seguridad social las pensiones de los ancianos, así como su propia salud y la de las gentes más desaventajadas y pobres del país. Siendo considerado un eventual concurso del Estado en la financiación de la salud y la protección social como algo temporal, excepcional y subsidiario.

A medida que transcurrieron los lustros, nuestro país continuó siendo joven, como vaticinaban los tecnócratas, pero las cantidades ingentes de recursos destinados a la salud y las pensiones no aparecieron, deteriorando nuestro sistema de salud y dificultando el derecho a la pensión ¿La causa?

Bueno, fuimos inferiores al reto de crear las condiciones de seguridad jurídica y personal, de competitividad, de acceso al crédito, de educación y capacitación técnica, de emprendimiento, de inversión, de industrialización y de asistencia técnica para que florecieran las pequeñas, medianas y grandes empresas; quienes desde el principio serían las llamadas a ofertar trabajo digno a esas juventudes que siempre lo necesitaron. Es así, como el concurso del Estado para el financiamiento de la salud y la protección social pasó de ser considerado excepcional a regular.

Y es que, por un lado, tenemos un hueco pensional que en el año inmediatamente anterior le costó al Estado treinta y ocho billones de pesos; hablando castizamente y, sumado a lo dicho en el párrafo anterior, los altos índices de informalidad laboral (55,3%), hace que los trabajadores que cotizan a pensión no alcancen a financiar las pensiones de los jubilados, y el faltante lo tiene que cubrir el Estado. Y por el otro, en tratándose de salud, la masa mayoritaria de colombianos afiliados al régimen subsidiado (Por no contar con un empleo formal), demandan recursos para sus tratamientos, servicios y medicamentos por veinte cuatro billones y medio de pesos.

Con este aciago panorama, resulta pertinente rememorar las palabras del expresidente Abraham Lincoln, que decía: “No se pueden resolver los problemas mientras gastemos más de lo que ganamos”.

¿Qué pasa con los ingresos?

En medio del afán por atajar el déficit fiscal, aumentar el recaudo, evitar el deterioro de la calificación de la deuda por parte de las calificadoras de riesgo y cumplir con la regla fiscal; el gobierno coadyuvado por una comisión de ilustres expertos, presentó en el 2016 una reforma tributaria (Ley 1819 de 2016).

Entre las reformas introducidas por la precitada Ley, tenemos el incremento de tres puntos porcentuales del IVA, pasando del 16% al 19%; hecho que me llama poderosamente la atención, ya que uno de los principios rectores del Sistema Tributario Colombiano señala que (…) todos los individuos deben contribuir con el Estado de acuerdo a su capacidad de pago. (…) De ahí que, la carga tributaria debe estar en una mayor proporción en cabeza del que más gana. Tal vez sea por esto que los economistas afirman que el IVA es un impuesto regresivo, ya que la población más pobre paga una fracción más alta de su ingreso que la población rica, que casi ni lo siente.

En este mismo sentido, tenemos que en Colombia el Impuesto de Renta a las empresas es del 40% sobre los ingresos que perciben durante el año, y a esto hay que sumarle el Impuesto al Patrimonio, que es de un 3% sobre el valor de las propiedades (Estén produciendo o no). Pero, si incorporamos todos los impuestos y tributos que debe pagar una empresa en Colombia, encontramos que la tasa efectiva de tributación asciende a más del 70%. Así las cosas, Colombia tiene una de las tasas de tributación más altas de América Latina (según el Banco Mundial, la tercera después de Argentina y Bolivia).

De antemano, muchos diríamos que el gobierno fue responsable, debía acrecentar los ingresos para atajar el déficit fiscal y la deuda pública recurriendo al aumento de los impuestos. No obstante, lo que muchos no tienen en cuenta es que el Estado cuando recauda impuestos no solo recoge dinero, sino que también altera el comportamiento de las personas; ya sea porque muchas veces los contribuyentes no pueden pagar ese impuesto o, porque encuentran la forma de no pagarlo, y ni siquiera hablo de conductas ilegales; está totalmente permitido irse del país, manejar efectivo o buscar la manera de pagar la menor cantidad de impuestos. Por ejemplo, cuando suben los cobros parafiscales a la nómina, las empresas contratan a menos personas, pagan menos o pagan de manera informal; y cuando sube el IVA la gente consume menos, afectando así el comercio y el crecimiento económico.

Esta realidad socio-económica asociada al ejercicio de la facultad impositiva del Estado, la explica la denominada “Curva de Laffer”, según esta teoría, no es cierto que mientras más dinero cobre el Estado más dinero se recaudará; sino que, cuando lo que se cobra excede cierto límite (Que cambia dependiendo del contexto de cada país), la cantidad de dinero que se recoge es menor de lo que podría haberse recaudado si los impuestos fueran a su vez menores. Literalmente, hay casos en los que bajar los impuestos incrementa la cantidad de dinero que el Estado recauda. Mejor dicho, si el Estado recaudara el 100% del ingreso de la gente en impuestos, pues no recaudaría ni un peso, porque algunos se irían del país, otros se morirían de hambre y los demás harían todo de manera informal.

Conclusión

Este intento de diagnóstico de varios temas que son de la coyuntura política y económica colombiana, demuestran la vigencia que aun guardan las palabras del ex primer ministro británico Winston Churchill, que escribió: “Algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser fusilado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No muchas personas la ven como un caballo sano, tirando de un carro robusto.” Seguramente se quedan cortos mis años de vida para contar los años que lleva la clase política colombiana considerando a la empresa privada una vaca que se puede ordeñar. Supongo que eso es más fácil que salir a perseguir penalmente (como cualquier país serio, decente, que no incentiva la cultura de la ilegalidad), los ochenta billones de pesos al año que pierde el tesoro nacional por concepto de evasión.

Autor. Sergio Augusto Alvarez Vargas

martes, 7 de noviembre de 2017

domingo, 5 de noviembre de 2017

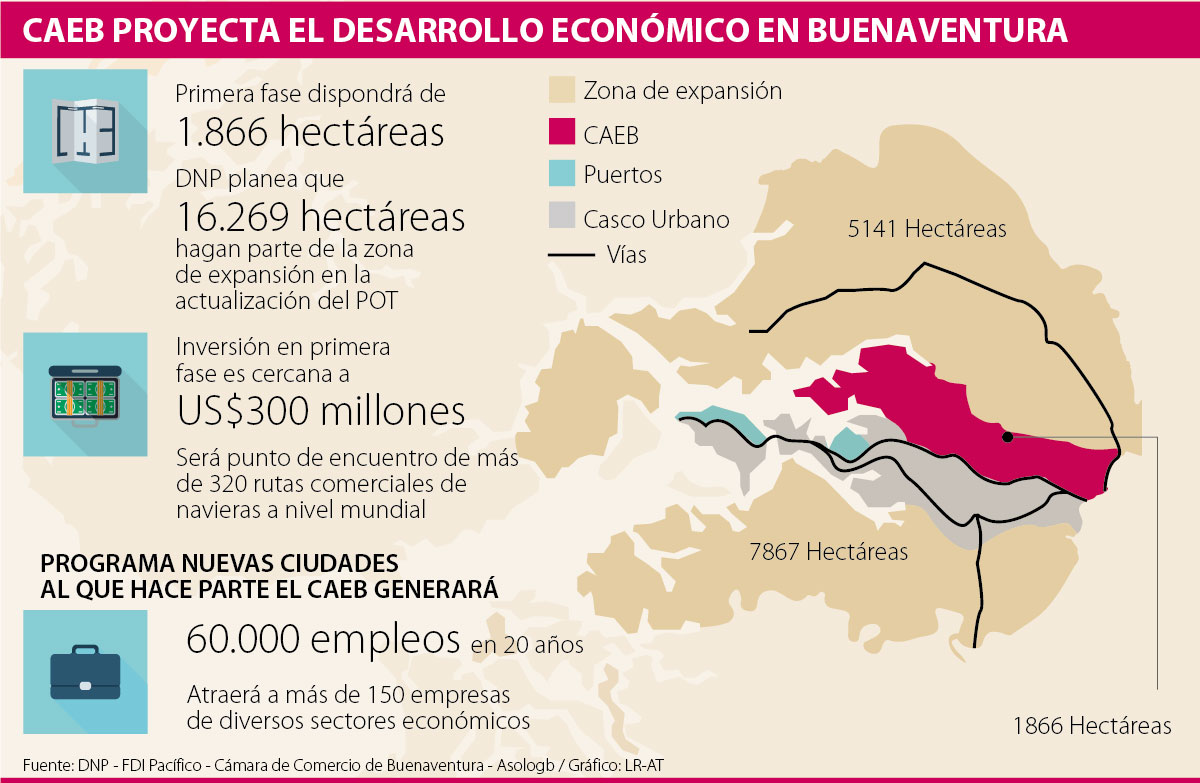

Nuevo centro industrial en Buenaventura proyecta la creación de 60.000 empleos

El Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura se desarrollará totalmente en menos de 30 años.

La construcción y desarrollo del Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura (Caeb) representa una de las mayores oportunidades de crecimiento económico y social de este Distrito en el Valle del Cauca a largo plazo, ya que de acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se prevé la generación de 60.000 nuevos empleos y la llegada de 150 empresas de diferentes sectores productivos durante los próximos 20 años como parte del programa ‘Nuevas Ciudades’ que impulsa esta entidad.

Este proyecto contempla intervenciones por parte de los sectores públicos y privados, así como de las comunidades bonaverenses, con una inversión aproximada de US$300 millones en la primera fase que incluirá zonas de actividades logísticas, ciencia y tecnología y hábitat humano.

Alejandro Eder, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico (Fdipacífico), entidad que acompaña la realización de este proyecto indicó que, “nuestra participación se enmarca en el apoyo a la gerencia designada por el DNP, a la Gobernación del Valle del Cauca y a la Alcaldía Distrital de Buenaventura durante todas sus etapas para garantizar su ejecución y cumplimiento oportuno, además de socializar-lo con el sector privado y atraer inversionistas para facilitar el establecimiento de proyectos ancla que contribuyan a detonar el desarrollo del Caeb”.

Según datos del DNP, referentes internacionales como el Parque Industrial de Singapur, la Zona de Actividades Logísticas de Barcelona en España o el Puerto Interior de Guanajuato en México, han sido tomados como modelos para la construcción de este centro industrial que se proyecta como uno de los principales motores para impulsar la economía y el desarrollo social de Buenaventura, una ciudad que en la actualidad sostiene indicadores de pobreza en 64%, miseria en 9,1% y una tasa de desempleo alta.

En las 1.866 hectáreas que forman parte de su primera fase ya se encuentran proyectos orientados a ofrecer servicios al transportador y a la carga, “como Celpa, Proa y Centracar que cuentan con la seguridad jurídica para desarrollar su inversión”, señaló Elías Urán, director ejecutivo de Asologb.

De esta manera, la materialización del potencial industrial y desarrollo regional a través de las compañías que se posicionan en el Caeb empieza a ser realidad pues “ya podemos contar más de 30 empresas instaladas que tienen como enfoque inicial ofrecer los servicios logísticos y generar valor agregado a las 18 millones de toneladas que se podrían mover anualmente por los terminales portuarios del Distrito de Buenaventura”, añadió Urán.

Entre otros atributos que brindará el Caeb en una región estratégica para el comercio internacional por su conexión con los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico, a la que pertenecen cerca de 250 millones de habitantes, se encuentran “más beneficios ambientales por mayor control de las actividades logísticas y de transporte, mejoramiento en los sistemas locales de infraestructura y transporte multimodal e impacto en los sistemas educativos y de hábitat”, apuntó Eder.

Proyecto propicio ante aumento de la población local

Las proyecciones del DNP y el Dane muestran que la población bonaverense crecerá aproximadamente el doble sobre los registros actuales, pasando de cerca de 370.000 habitantes a más de 680.000 para 2050. Es así que megaproyectos como el Caeb se convierten en un pilar fundamental para la competitividad que por su ubicación como tal ya dispone Buenaventura. Con su construcción se aprovechará el crecimiento demográfico para potenciar la capacidad productiva, integración comercial, industrial y logística a través de la realización del catastro multipropósito que regularizará la propiedad del suelo ante la informalidad que se ubica en 44%.

domingo, 8 de octubre de 2017

Las principales tareas que ha cumplido el Conpes en medio siglo

“Suponiendo que la planeación del sector público tiene por objetivo el obtener una escultura deseada, para ello se partirá de un bloque sin forma definida, el cual se pulirá a medida que se disponga de mejores criterios que califiquen las formas precisas que se buscan. Muy difícil sería tratar de obtener tal escultura partiendo de un molde ideal sin disponer previamente de algo concreto con qué rellenarlo”.

Con este símil, publicado en junio de 1967, en el que se considera el primer documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), titulado ‘La planeación en Colombia’, nacía la columna vertebral que hoy sostiene los lineamientos para la puesta en marcha de diferentes programas y proyectos, unos más robustos que otros, que van en pro del desarrollo del país, a través de la articulación de las diferentes entidades que conforman al Estado.

En ese entonces se trataba de organizar, con criterios de eficiencia y de beneficio común, la forma en que el país debía invertir sus recursos disponibles de cada año, en función de unos objetivos establecidos en los programas o planes de desarrollo, ya que ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ni el Conpes podían tener un papel determinante en este frente.

Hoy, cincuenta años después, las cuentas del DNP muestran que al corte del 13 de septiembre se han producido 4.080 documentos Conpes, cuyas temáticas han estado en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno de turno y con los ciclos económicos del país.

Según el DNP, en la década de 1960, además del documento ‘génesis’ de toda la gran estrategia del Estado, el 13 de octubre de 1969 se publicó el Conpes 415, que sentó las bases para la industrialización del Valle del Cauca, que además de establecer el plan de desarrollo para Cali, dio incentivos tributarios y crediticios a la industria, y fomentó la generación de conglomerados industriales de desarrollo.

En las décadas siguientes el país ha tenido documentos Conpes emblemáticos, pero también polémicos por sus efectos económicos, políticos, sociales y ambientales.

Ahora, para articular y coordinar mejor el trabajo de las entidades que ‘arman’ los Conpes, el director del DNP, Luis Fernando Mejía, lanzó la aplicación SisConpes 2.0, que permite consultar, en tiempo real, los diferentes documentos Conpes y los informes de seguimiento. La principal ventaja es que, al ser en tiempo real, no son necesarias solamente las reuniones presenciales.

Vías 4G y las veredales

Luego de que en el 2010 el actual Gobierno decidiera cambiar la forma en que se hacía la red vial primaria, el 23 de septiembre del 2013 el Conpes 3770 fijó los parámetros de la cuarta generación de concesiones viales, que buscaban infraestructura eficiente y moderna, con menores costos y tiempos.

Y hace un año, con el Conpes 3857 del 25 de abril del 2016 se fijaron los parámetros para gestionar la red terciaria. Se basa en la actualización permanente de la información de oferta y demanda, en alternativas técnicas que respondan a las características locales y en fuentes complementarias de financiación que permitan priorizar los recursos.

Carbón y parques

Paradójicamente en la década del 70 dos Conpes avalaron estrategias de sectores que hoy algunos quieren enfrentar. En 1976 se le adjudicó a Intercol la explotación de carbón en la cuenca del Cerrejón, cuya minera del mismo nombre hoy sigue siendo el principal productor. Ese año nació también el programa de Parques Naturales Nacionales, que promovió la conservación de los recursos naturales, en pro de las generaciones futuras. Se invirtió en 12 áreas y se integraron 20 nuevas.

Metro y las pyme

En 1982, el Conpes 1886 le dio vida al proyecto Tren Metropolitano de Medellín y allí hubo observaciones a los estudios de factibilidad del metro y se recomendó mejorar su viabilidad financiera.

Dos años más tarde, se trazó la política del ‘Plan nacional para el desarrollo de la microempresa’ (Conpes 2069) que impulsó el desarrollo de la capacidad de gestión del gerente propietario y estaba dirigido a actividades detectadas como dinámicas en la industria manufacturera, comercio y servicios.

Apertura económica y la descentralización

De la década de los años 90 dos documentos Conpes sobresalen. El primero de ellos, de gran polémica, fue el número 2494, publicado el 29 de octubre de ese año, en el que se tomaron decisiones sobre el programa de apertura económica, con lineamientos para la estrategia del Gobierno y pautas para el sector agropecuario en este nuevo contexto.

Cinco años más tarde, en 1995, nació la Política de consolidación de la descentralización, con el Conpes 2788 del 15 de junio, que fijó los lineamientos para este plan y definió cómo distribuir las competencias de cada nivel de gobierno e impulsó la autonomía de las entidades territoriales.

El Plan Colombia

Tras el Plan Colombia, acuerdo bilateral con Estados Unidos, surgió el Conpes 3075 del año 2000, que avaló el programa ‘Vías para la paz’, un piloto para hacer carreteras en zonas afectadas por la violencia, usando mano de obra local.

Luego, en octubre del 2001, surgió el lineamiento del programa de infraestructura social y gestión comunitaria, como parte del fortalecimiento institucional previsto en el Plan Colombia.

Ya en el 2008, el Conpes 3527 dio inicio a la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en la que se diseñaron planes de acción para el desarrollo de todos los sectores productivos.

Herramientas para la paz

Un año antes de que el Gobierno y las Farc firmaran el Acuerdo Final de Paz, el Conpes 3850, del 23 de noviembre del 2015, creó el Fondo Colombia en Paz como instrumento para articular y coordinar las iniciativas e inversiones para la paz, mejorar la focalización y la priorización de inversiones, así como para fortalecer el monitoreo, reporte y verificación de su impacto.

Y hace un año, fijó la ‘Estrategia de preparación institucional para la paz y el posconflicto’, documento que define el alcance, el marco institucional y los principales instrumentos de implementación, como estrategia de preparación institucional para la paz.

Respaldo a movilidad de Bogotá y Cundinamarca

Este año, el Conpes 3882 materializó el apoyo del Gobierno a la política de movilidad de la región capital Bogotá-Cundinamarca y declaró como iniciativa de importancia estratégica el proyecto ‘Sistema integrado de transporte masivo Soacha’, en sus fases II y III.

Allí se precisaron los mecanismos y requisitos para materializar el apoyo del Gobierno Nacional en los proyectos para mejorar la movilidad de la Región Capital, al tiempo que se dejó plasmada la metodología para la implementación y el seguimiento de aquellos proyectos cofinanciados por la Nación.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

martes, 8 de agosto de 2017

martes, 25 de julio de 2017

‘En Colombia la evasión es mucho más grande que la corrupción’

El economista Camilo Herrera argumenta que la idea de que somos pobres es una tara cultural nefasta.

Un día, antes de entrar a clase, uno de los estudiantes de Camilo Herrera le dijo que si algo le gustaba de su materia era “entender la economía colombiana a la Herrera”.

Camilo es economista, filósofo y experto en consumo y cambios culturales. Fundó el Observatorio de Moda Raddar-Inexmoda y es miembro de la Asociación Internacional de Economistas Culturales y del World Values Survey Network. Su mayor especialidad, sin embargo, es “echar el cuento de la economía en el mismo ‘idioma’ de la gente corriente”. El “cuento” –como él mismo lo llama– lo ha “echado” en las aulas del Cesa, del Politécnico de Valencia, de las universidades de Georgia, Nueva York y Michigan, y en casi dos docenas de libros. El último, publicado por Ediciones Paidós, del Grupo Planeta, es, en sus palabras, una “guía no oficial para entender la economía colombiana hoy”.

En este aborda temas que nos afectan a todos, pero que muy pocos logran entender, tales como el fenómeno de la informalidad, el sistema tributario y la configuración cultural de la evasión de impuestos. Se titula Pobreza y prejuicio: los fantasmas de la economía colombiana y por qué no estamos tan mal como creemos. Tal como lo afirmó el escritor Ricardo Silva Romero después de leerlo, este libro “es una comprobación de que no hemos vivido ni vivimos en el Apocalipsis” y “un llamado a que los colombianos nos sacudamos la resignación y el derrotismo”. EL TIEMPO habló con Herrera.

¿Por qué afirma que la pobreza es el prejuicio y la excusa de los colombianos?

La expresión “somos pobres” ha calado hondo en la cultura y opera como una tara que nos impide reconocer que el país ha avanzado en muchos sentidos. La pobreza es una estructura mental que tiene nefastas consecuencias prácticas. Pensarnos constantemente como pobres se ha convertido en la excusa perfecta para justificar la economía informal y la evasión de impuestos. Hay suficientes evidencias para demostrar que Colombia ha mejorado y que hoy no es el ‘moridero’ que muchos se empeñan en afirmar que es. Pero, tal y como ocurre con cualquier otro prejuicio, desnaturalizar la idea según la cual estamos condenados a la pobreza no es tarea fácil.

¿A qué evidencias se refiere?

Aunque el imaginario colectivo lo niegue, desde 1980 el ingreso de los colombianos ha crecido considerablemente y nuestras condiciones de vida han mejorado mucho. Hoy tenemos mayor cobertura en salud y educación, y podemos comprar más cosas que en el pasado. Lo demuestro en el libro: entre el 2000 y el 2016, el ingreso per capita de los colombianos creció –según el Dane– un 242 por ciento en pesos corrientes y 57 por ciento en términos reales. Esto significa que el ingreso de la gente casi se triplicó y su capacidad de comprar productos creció más del 50 por ciento.

¿Y qué sucedió con el salario mínimo?

En el mismo periodo de tiempo, el salario mínimo creció casi 183 por ciento y en términos de capacidad de compra 32 por ciento. Esto demuestra que el ingreso de la gente creció más que el salario mínimo y que, por tanto, cada vez más colombianos tienen mejores ingresos que el mínimo que se define anualmente.

Pero estos logros no fueron posibles de la noche a la mañana…

No. Para entenderlos la mirada cortoplacista a la que estamos habituados es insuficiente. En 1990 cerramos el año con una inflación de 32 por ciento; en el 2016, con una de casi 6 por ciento. Y ese, al igual que la reducción de la pobreza, es uno de los cambios más dramáticos de los últimos 26 años. Hoy, tres de cada diez colombianos son pobres, cuando en 1990, 6 de cada 10 vivían bajo la línea de pobreza. Un dato que resulta bastante ilustrativo: en 1997, solo 2 de cada 10 hogares tenían una lavadora de ropa. Veinte años después, la tienen 6 de cada 10. Por otro lado, si se observa el proceder de las economías latinoamericanas desde 1980 hasta la actualidad, la que más ha crecido, después de la chilena, es la colombiana.

Usted dice que el comportamiento de la economía en Colombia se ve marcado, en buena parte, por la informalidad…

La informalidad es el motor de la mitad de la economía del país. Suena incómodo, pero hay que decirlo en voz alta: el país ha recibido choques económicos fuertes (como la caída del petróleo), pero la economía nunca ha parado de crecer porque la informalidad, que es a la vez el ‘milagro’ y el ‘pecado’ de Colombia, no deja de moverse. Los colombianos juegan en el marco de las reglas y por fuera de ellas simultáneamente. Aquí prima la libertad de empresa y de trabajo, es verdad, pero a menudo esto se sobrepone a muchas normas que deberían respetarse, como, por ejemplo, las tributarias. Y todos, de alguna manera, terminamos siendo cómplices de la informalidad.

¿Por qué somos tan informales?

La economía informal es consecuencia de transformaciones como la acelerada urbanización del país. A veces confundimos urbanización con formalización, pero la verdad es que, al migrar del campo a la ciudad, las personas no necesariamente ‘formalizan’ sus vidas. Muchos de los que llegan a las urbes no tienen capacitación ni oportunidades para dedicarse a algo distinto que a ser vendedores ambulantes, obreros de construcción por ratos, toderos o empleadas domésticas. Todos estos son oficios informales, generalmente ‘contratados’ o ‘requeridos’ por gente que vive en la formalidad, pero que no mueve un dedo para formalizar la fuerza de trabajo que ‘contrata’. En cada uno de estos casos, los ‘pecados’ aceptados por la sociedad profundizaron el esquema formal-informal de nuestro mercado y dieron rienda suelta a una economía flotante y delictiva. En Colombia no somos pobres, somos informales, y técnicamente delincuentes porque fomentamos el delito de diferentes maneras, muchas veces sin ser plenamente conscientes de ello.

Eso explica la naturalización del contrabando…

Claro. Para nosotros la piratería y la evasión de impuestos es paisaje. Tenemos una larga tradición de regateo que nos gusta y que justificamos. Hasta hace muy poco, las familias compraban sus electrodomésticos en San Andresito aún sabiendo que se trata de una enorme empresa criminal. Muchas veces, incluso, sabemos que las tiendas de nuestros barrios no pagan impuestos y, aunque lo sabemos, seguimos comprando allí porque nos motiva el ‘pobreciteo’ –‘pobre tendero’, pensamos–. Una extraña generosidad nos conduce no solo a admitir, si no a ser complacientes con la informalidad. Entonces, cuando evadimos el pago de impuestos, comprando en una tienda informal que no declara, no solo les estamos robando a los pobres, sino que el tendero nos está robando a nosotros y somos sus cómplices. Muchas veces la gente no es evasora por decisión, sino por costumbre.

¿Qué tan representativos son los impuestos que dejamos de pagar?

Los impuestos que no pagamos en la cotidianidad, sumados a los que diferentes sectores del comercio y una gran cantidad de empresas informales evaden, representan cuatro veces el recaudo que el país necesita para cubrir el déficit fiscal y superan el dinero que la corrupción nos roba anualmente. Cada año, los corruptos se roban cerca de 20 billones de pesos del presupuesto público (menos del 10 por ciento considerando que el presupuesto nacional el año pasado fue de 200 billones). Es sabido que el presupuesto público se financia en un 80 por ciento con impuestos. El año pasado, la evasión se aproximó a los 58 billones de pesos, lo que prueba que esta es mucho más grande que la corrupción.

Si la formalidad es a la vez el ‘milagro’ y el ‘pecado’ de los colombianos, ¿qué hacer?

Colombia hace las cosas a la colombiana. Y la formalización del trabajo no puede ser la excepción. Cada vez son más las empresas que se registran en la Cámara de Comercio (hoy son aproximadamente 95.000) porque cada vez hay más colombianos que buscan ser ‘sus propios jefes’. Por otro lado, estamos dando pasos gigantescos gracias a las legislaciones recientes: ahora, la mayoría de empleadas domésticas tienen seguridad social y los taxistas pronto la tendrán. Solucionar el problema va a tomar tiempo. Será necesario mejorar el proceso de contratación laboral e incentivar la legalización de las empresas.

¿Hay alguna relación entre la evasión y el sistema tributario?

La complejidad del sistema tributario en Colombia facilita la evasión. Este año el IVA subió de una tasa de 16 por ciento a una de 19 por ciento y eso cayó mal. Muchos se confundieron, pensaron que todo costaría 19 por ciento más y frenaron su gasto.

Nadie quiere pagar más por los productos y menos aún darle la plata a los corruptos –curioso: se justifica un delito por el delito de otros–. Lo cierto es que la gente no paga un IVA del 19 por ciento. Considerando que no todos los productos tienen este impuesto, la media de IVA que paga un colombiano es del 5,5 por ciento. Lo ideal, a mi parecer, es simplificar el sistema e instaurar, por ejemplo, un IVA del 6 por ciento para todos los productos, incluidos los básicos.

¿Qué beneficios traería una solución como esa?

Cuanto más sencillas son las normas, más difícil es evadirlas. Me explico con un ejemplo: si a una papa que cuesta 100 pesos se le pone un IVA del 6 por ciento, pasa a costar 106 pesos. Muchos dirán que eso implica quitarle 6 pesos a una persona de bajos ingresos. Estoy de acuerdo. Pero si toda la población, sin excepción, pagara ese impuesto, el dinero que la gente de más bajos ingresos invierte en la papa se le devolvería con subsidios mucho más efectivos. El IVA no es tan perverso como se muestra, pero las tasas de hoy sí lo son. La gran verdad es que, aunque todos pagamos impuestos, la gran mayoría no cancela lo que debería y unos pocos pagan mucho.

¿Qué características tiene el nuevo consumidor al que se refiere en su libro?

Hay tres tipos de consumidores: el cazador de promociones, que busca lo más barato siempre; el cazador de oportunidades, que sabe dónde y cuándo comprar los productos, y el cazador de valor, que compra cosas porque quiere, sin importar el precio o la oportunidad. Hoy, más del 60 por ciento de las transacciones en Colombia las hacen los cazapromociones. Últimamente se ha configurado un comprador conveniente que busca en almacenes como Ara, D1 y Justo y Bueno lo que buscaba en las tiendas de barrio: productos baratos, en lugares cercanos y en el menor tiempo posible. El problema del comprador conveniente es que se convierte en un comprador conformista que sacrifica constantemente calidad por precio. Y eso, por supuesto, ha golpeado las viejas marcas. El año pasado, D1 vendió 2,1 billones de pesos. Almacenes Éxito vendió 7,7 billones. Pero en volúmenes comparables de precios, D1 vendió más volumen que el Éxito.

Pero las tiendas de barrio no han desaparecido del todo…

No. Las seguimos amando. Las tiendas de barrio son el punto intermedio entre la tradicional plaza de mercado y las grandes cadenas. Allí se vende al menudeo, sin precios fijos, se permite el regateo, el fiado y la ñapa.

¿Por qué dice que comprar colombiano es casi imposible?

Porque ni siquiera sabemos qué es un producto colombiano: ¿es aquel que se fabrica en Colombia? ¿Es el que fabrican colombianos? ¿Es aquel que fabrica una empresa cuyos dueños son colombianos? Por ejemplo, si compramos pan Bimbo, las utilidades de la compañía se van a México, pero los insumos y la mano de obra son colombianos. Almacenes Éxito tiene accionistas franceses, pero para la gente es una firma colombiana; Papas Margarita, Fruco, Águila y muchos otros íconos de nuestra industria ya no son de capital colombiano. En todo caso, está comprobado que la gente no compra porque las cosas sean colombianas o extranjeras (la compra de productos importados no representa ni el 12 por ciento del gasto), sino porque son buenas.

Qué opina de los que plantean que Colombia está hoy al borde del abismo económico…

¡No! 2016 fue un año duro: se hizo el ajuste final del precio del petróleo, experimentamos un intenso fenómeno del Niño y el tramo final de las negociaciones con las Farc provocó en todos una gran incertidumbre. Tal como lo expreso en el libro: vivimos una situación similar a la de ir en un avión que desafía tres vientos de frente que no lo dejan avanzar y que retrasan el progreso de todos. La turbulencia pasó y, además, estamos experimentando muchísimos cambios culturales que están forjando nuevas identidades y tendencias sociales y eso, por supuesto, se refleja en un horizonte esperanzador para lo que resta de este año y para el próximo. La economía saldrá adelante, amortizaremos la caída del precio del petróleo y, sin duda, el sector agrícola se recuperará.

lunes, 20 de marzo de 2017

El escándalo sigue andando y Reficar va produciendo

Mientras se surte la batalla jurídica que libra contra la constructora CB&I y se definen las investigaciones por sobrecostos, Reficar ha sido uno de los grandes dinamizadores de la industria y del crecimiento económico.

Durante los últimos dos años, la mayoría de colombianos ha asociado el nombre de Reficar –la más moderna refinería construida en el país– con escándalos, demandas y controversias en tribunales internacionales por los sobrecostos generados durante su construcción que, según la Contraloría General, se estiman en cerca de US$6.080 millones.

Esto ha dado pie a investigaciones de entes de control y vigilancia, auditorías y hasta el desarrollo de un tribunal de arbitramento internacional donde Reficar y Ecopetrol tienen pretensiones de recuperar gran parte de esos recursos. Además, por otro lado, también se han generado protestas de sindicalistas en la Refinería produciendo choques con las autoridades.

Mientras estos debates se dan, las investigaciones se surten y las tensiones laborales se solucionan, el nuevo presidente de Reficar, Amaury de la Espriella, está empeñado en dar a conocer al país la faceta más desconocida de este complejo industrial: el impacto que su operación está generando en la producción nacional, la generación de riqueza y la sustitución de importaciones.

Con cifras en mano, el directivo insiste en mostrar la cara positiva de la compañía que desconocen muchos colombianos y confirman el aporte de Reficar para la industria del país.

Datos del Dane respaldan su propósito. En su reporte sobre comportamiento de la industria al cierre de 2016, la entidad de estadísticas señala que hubo un crecimiento de la producción industrial de 3,5%, pero al descontar el efecto que tuvo Reficar, el aumento fue de solo 0,5%. En otras palabras, el impacto de la nueva refinería en la producción industrial es de 3 puntos.

De hecho, la Refinería fue uno de los grandes protagonistas para lograr que el crecimiento de la economía el año pasado hubiera alcanzado 2%, cifra que, si bien no es la mejor, de no ser por la entrada en operación de la planta, pudo haber esatado por debajo.

También en sustitución de importaciones el aporte ha sido representativo: el país pasó de comprar en el exterior unos US$750 millones en productos que ahora se fabrican en este complejo industrial, conformado por 34 plantas que realizan distintos procesos de refinación a partir de los hidrocarburos, entre ellos diésel y gasolina de alta calidad –porque tiene niveles ultrabajos de azufre–, que cumplen las estrictas normativas ambientales que se están aprobando alrededor del mundo.

¿Cuáles fueron los principales resultados de esta refinería en un año de tantas turbulencias? Mientras la disputa de Reficar y el constructor estadounidense CBI siguen su curso en los tribunales internacionales, los resultados de la compañía muestran sus primeras victorias tempranas.

De acuerdo con su presidente, el año pasado esta refinería generó 44 millones de barriles en productos de alto valor agregado, cifra que estuvo muy por encima de los 3,8 millones que se habían transformado en los tres meses de operación de 2015.

Esta cifra desagregada indica que Reficar produjo el año pasado 13 millones de barriles de gasolina; alrededor de 15 millones de barriles de diésel; más de 600.000 toneladas de coque; más de 2 millones de barriles de combustible Jet –para aviones– y más de 2 millones de barriles de GLP. También produjo combustibles como nafta virgen y combustóleo, y materias primas industriales como arotar, azufre y propileno.

Solo en diésel y gasolina, el país dejó de importar cerca de 13 millones de barriles, lo que le ha representado una sustitución de importaciones por US$749,4 millones.

Las ventas totales alcanzaron al cierre de 2016 los US$2.124 millones, es decir, algo más de $6 billones, que la ubican entre las compañías de mayores ingresos en el país. Este resultado representa un crecimiento de 90% frente a 2015, cuando alcanzó ingresos por US$1.123 millones.

Uno de los mejores indicadores del año pasado en Reficar tiene que ver con las exportaciones. En momentos en que se mantienen los cuestionamientos por la falta de aprovechamiento de las mejores condiciones cambiarias por parte de los empresarios colombianos, esta compañía logró colocar en el exterior 60% de su producción –unos US$1.158 millones–.

También las ventas nacionales tuvieron un impacto adicional en la generación de riqueza, pues no solo permitieron abastecer las necesidades de los consumidores y empresarios que utilizan estos bienes intermedios en otros procesos industriales, sino que permitieron unos ahorros importantes en el desembolso de divisas.

Para el presidente de Reficar, la compañía “le está reportando un beneficio muy importante de crecimiento al país; el año pasado el sector de refinación creció 23% y ayudó al crecimiento del PIB industrial. Aunque falta mucho, pues estamos en un proceso de estabilización de la planta, los resultados son muy buenos”.

El año del desquite

Para este año, las expectativas son aún mayores. Por un lado, en los dos primeros meses del año las ventas de la compañía alcanzaron los US$400 millones y por primera vez el Ebitda muestra una señal positiva: US$15,8 millones, frente a un dato negativo del año pasado que estaría cercano a los US$200 millones.

En materia de producción, también se trabaja en varios frentes. Por un lado, finalizar el proceso de estabilización, un proceso que en este tipo de complejos industriales puede tomar varios meses –periodo durante el cual deben hacerse ajustes para que la producción sea óptima–. Se estima que en el segundo semestre de este año se finalizará esta etapa, de acuerdo con el cronograma.

De la Espriella explica que “en general, las refinerías de alta conversión, cuando comienzan su operación pasan por un periodo de arranque y pruebas de desempeño que se tarda de uno a dos años y, una vez realizadas todas las pruebas, se pueden tomar de 18 a 24 meses adicionales para lograr la completa estabilización. Reficar tiene 15 meses desde que comenzó el proceso de arranque”.

Por otro lado, se espera que este año aumente la producción, hasta llegar a un nivel de ‘cargue’ de 150.000 barriles de crudo al día –casi el doble de la capacidad que tenía cuando operaba como Refinería de Cartagena–, por encima de los 117.000 barriles promedio al día que procesó en 2016. Esta capacidad de cargue le permitirá ampliar su oferta a unos 51 millones de barriles transformados en productos de mayor valor agregado.

Una de las mayores fortalezas del nuevo complejo industrial tiene que ver con su capacidad transformadora, es decir, la conversión de hidrocarburos en productos de mayor valor agregado. En el caso de Reficar, se estima que 97,5% del crudo recibido se convierte en productos de valor agregado para los mercados nacional e internacional.

Esta es una de las fortalezas que le permitirán a la compañía aprovechar oportunidades como la nueva legislación internacional de transporte marítimo –denominada Protocolo Marpol– que exigirá que las naves que transiten por los mares a partir de 2020 utilicen combustibles con bajísima concentración de azufre, como los que puede producir ahora Reficar. Además, le dará a la empresa una gran competitividad, porque en el hemisferio son pocas las refinerías que tienen esta ventaja.

La otra fortaleza, asegura Amaury de la Espriella, tiene que ver con el talento humano.

Mientras en la parte administrativa de Reficar trabajan 170 colaboradores, la operación de las plantas la realizan unos 975 personas que dependen directamente de Ecopetrol y cuyos conocimientos y experiencia han sido determinantes para lograr positivos resultados.

Cambiar la imagen de Reficar y lograr que los colombianos se sientan orgullosos de este activo es un desafío enorme para su presidente. Serán los resultados y su contribución al empleo y la economía del país los que podrán lograr este objetivo; que, por ahora, se ve como un milagro.

lunes, 13 de febrero de 2017

Bogotá es la joya de Latinoamérica para inversionistas extranjeros: Juan Gabriel Pérez, Invest In Bogotá

Invest in Bogotá, es la agencia público-privada, apoyada por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Bogotá, que con base en una estrategia de posicionamiento internacional, promueve de manera activa la inversión extranjera en la ciudad para la generación de oportunidades de negocio, progreso, desarrollo social y económico para los bogotanos y colombianos. Su director, Juan Gabriel Pérez Chaustre, nos atiende en su oficina y nos da claridad sobre el panorama de inversión en la ciudad.

Actúa como principal promotor activo de un ecosistema de negocios sostenible para la capital del país, ejerciendo como interlocutor entre los inversionistas, el Distrito y el sector privado

Luego de una década de gestión, Invest in Bogotá ha atraído a Bogotá más de 250 proyectos de inversión extranjera con una inversión estimada de más $1.800 millones de dólares que han generado más de 23.000 empleos directos. Los dos ejes estratégicos de IIB son promoción de inversión extranjera y posicionamiento de la ciudad como destino de negocios e inversión.

Hablamos sobre la situación económica de la capital con su Director Ejecutivo, Juan Gabriel Pérez Chaustre, quien después de una dilatada carrera en diversos cargos en comercio exterior, aterrizó en la oficina para relanzar la economía de la ciudad.

Sobre Invest in Bogotá

Llevamos 10 años de existencia y en este tiempo hemos generado mucho valor a la ciudad. Nuestro trabajo es muy proactivo. Buscamos sectores estratégicos y compañías en sus propios mercados como nichos de oportunidad que puedan encajar en nuestra ciudad. Trabajamos sólo con empresas extranjeras.

Sobre el potencial que tiene la capital

Bogotá está en un punto estratégico ideal, a cinco horas de cualquier capital. Tiene un tamaño muy importante y hoy en día está dentro del radar económico de los inversionistas. Bogotá es un gran jugador, somos la cuarta ciudad más atractiva para hacer negocios en América Latina. La economía en Bogotá es de más de 90.000 millones de dólares, somos el equivalente a la economía e Ecuador, más grandes que la economía de Costa Rica o Uruguay. Además Bogotá y sus satélites suman casi nueve millones de personas, con buen nivel adquisitivo y en el que la clase media (50% de la clase media del país) va en aumento, lo que lo convierte en un potencial económico gigantesco. Hay un último potencial de Bogotá y es su nivel educativo, tenemos los mejores y más formados profesionales a todos los niveles, desde PhD hasta operarios y técnicos.

¿Cómo ayudan a las empresas extranjeras?

Acompañamos sin costo alguno a las empresas desde lo más básico a lo más especializado. Lo primero es que les facilitamos la información más detallada sobre la economía y el entorno. Posteriormente entramos en detalle del sector de la empresa y les otorgamos un asesor especializado para aportarles mayor valor agregado. Y seguro uno de los valores agregados más importantes es el acompañamiento a esas empresas en sus primeros viajes a la ciudad. Les acompañamos, les hacemos agenda, identificamos actores principales, proveedores, les ayudamos con los trámites. Cuando ya se establecen seguimos haciendo un seguimiento y contacto para mejorar su presencia e incluso detectar nuevas oportunidades de crecimiento de esas empresas. La reinversión es muy importante.

Expectativas económicas en un ambiente de crisis

El año pasado ha sido complejo por la coyuntura económica mundial, pero hay ciertos temas que han pasado como la reforma tributaria y hoy en día las compañías tienen claro cuáles son las normas del juego y hay interés. Nosotros somos optimistas y cada año vamos creciendo en número de empresas. El proceso de paz va a ser más positivo que negativo y va a traer muchos negocios en el corto plazo. La percepción país para los extranjeros es muy positiva.

Países principales países interesados en Bogotá

Estados Unidos, España y otros países de la Unión Europea, Chile, México y Argentina. Asia, en los últimos meses, está viendo una gran oportunidad en nuestra ciudad, Corea, India, China y Japón, que creo que van a ser países que nos van a sorprender en los próximos meses con inversiones importantes. Creo que Asia será un actor principal de inversión en los próximos años, y especialmente Japón.

Sectores más atractivos

Estamos trabajando con sectores de valor agregado, servicios es el 62%, por ejemplo Bogotá es la capital financiera de Colombia. El 56% de las transacciones que se dan en el país son aquí. Y en torno a esto se desarrollan una serie de industrias complementarias que se van fortaleciendo cada vez más.

Y las empresas de Donald Trump para cuando…

(Risas) las empresas norteamericanas siempre son bienvenidas a Colombia. Además creo que se abren importantes oportunidades con empresas mexicanas. México tiene que mirar para otros lados y eso nos deja en buena posición a Colombia.

Invest in Bogotá en cifras

33% de los proyectos y el 20% de los empleos que entraron a la ciudad en la última década fueron con el apoyo de IIB

70% de los proyectos que han llegado a la ciudad a través de IIB son resultado de una búsqueda estratégica en los mercados internacionales. Aproximadamente 40 empresas extranjeras ingresan al país por la mediación de Invest In Bogotá.

Invest in Bogotá ha facilitado la materialización de más de 250 proyectos de inversión en sectores de alto valor agregado. Como ejemplo de operaciones exitosas se destacan compañías como Grupo Avanza, Konecta, NH Hoteles; Convergys, Marriott, Dole, AIG; H&M, Decathlon, BBraun, Fresenius: Genpact, Sutherland o Pestana.

Invest in Bogotá es la mejor agencia de promoción comercial de América Latina, según el Banco Mundial.

domingo, 5 de febrero de 2017

El futuro de las 4G tras el escándalo de Odebrecht

Tras el escándalo de corrupción en Odebrecht, los proyectos de 4G que aún no tienen cierre financiero podrían retrasarse. En manos de Luis Andrade, presidente de la ANI, está recuperar la confianza, pero deberá hacerlo en medio de su defensa.

Para Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los últimos días no han sido fáciles. La Procuraduría General de la Nación le abrió indagación preliminar –junto con otros funcionarios investigados– por el contrato Ruta del Sol 2 y los otrosí que se firmaron –en especial el de la adición de la vía Ocaña-Gamarra–, al tiempo que ha tenido que atender entrevistas con la Fiscalía para aclarar su participación en estos casos.

Pero no son los únicos temas que debe enfrentar Andrade, tras develarse el caso de corrupción de Odebrecht en el país, que tiene en jaque varios proyectos emblemáticos, como la Ruta del Sol 2 y la navegabilidad del Río Magdalena. En este último caso, al cierre de la edición, se conoció que el banco Sumitomo decidió no financiar la obra. Navelena tiene hasta el 22 de febrero para conseguir los recursos o ceder el contrato, de lo contrario se declararía la caducidad.

El panorama para Andrade y el Gobierno es cada vez más retador. El año pasado 8 proyectos tuvieron cierre financiero por un valor de $13 billones, pero están pendientes por cerrar otros 24 que combinan la segunda y tercera ola de concesiones de cuarta generación (4G) y las iniciativas privadas.

Tras las denuncias, los bancos y entidades de financiación han extremado las alertas y el programa de infraestructura más ambicioso del país está en jaque: ya no solo se habla de riesgos ambientales o del impacto en las comunidades o sobre los descubrimientos arqueológicos, sino de un riesgo que no se había materializado, el reputacional.

Fuentes del sector financiero coincidieron en advertir que los cierres financieros pendientes –algunos programados para el primer trimestre y el resto a lo largo de 2017– se van a demorar y a complicar.

Foto: Juan Manuel Santos, Pesidente de la República, Clemente del Valle, Presidente de la FDN, Santiago Castro, Presidente de Asobancaria

En entrevista concedida a Dinero en el marco de la Convención Anual de Tesorería, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, advirtió con respecto a los cierres de 4G: “(los bancos) van a extremar medidas en los préstamos, pero más allá de las 4G que son mejor estructuradas con perfiles de riesgo más bajos, que contemplan más contingencias que una vía como la Ruta del Sol, que era de primera generación, yo creo que no se van a frenar los proyectos, pero se van a demorar más los cierres y creo que van a hacer una segunda revisión”.

Otra fuente asegura que “algunos de los proyectos no se habían cerrado por un problema eminentemente financiero, pues las cuentas en el retorno de inversión y las tasas se dificultaba. La tasa debe ser compensatoria del riesgo. Y a los riesgos ambientales y sociales les llegan ahora los reputacionales”.

En el corto plazo, Andrade y el equipo del Gobierno deben destrabar uno de los temas más complejos: el futuro del tramo 2 de Ruta del Sol, donde Odebrecht tiene 62,01% de participación; Episol –firma de Corficolombiana– posee 33%, y el Grupo Solarte cuenta con 4,99%.

Con deudas por cerca de $2 billones, el sistema financiero –que casi en su totalidad participó en la financiación de esta obra– está alerta por lo que le pueda pasar con estos recursos, tras la solicitud de nulidad del contrato por parte de la ANI ante el tribunal de arbitramento que está cursando en ese proyecto.

La situación de Ruta del Sol 2 con la declaratoria de nulidad del contrato genera una profunda controversia jurídica. Primero, porque declarado nulo se considera que el contrato mismo ni siquiera existió. Y segundo, porque aunque las normas han previsto la nulidad frente a casos de corrupción, ahora se materializó y no había precedentes de esta magnitud. Los financiadores hoy están preguntando cómo y cuál es el marco legal en el que les van a pagar y qué procede ahora en la medida en que hay un limbo jurídico complejo en el cual es el Gobierno el que tiene que entrar a generar una solución.

Todo indica que de la solución a esta situación dependerá en parte de que los bancos sigan participando en los cierres financieros de los proyectos de 4G e iniciativas privadas que aún están pendientes, especialmente después del golpe que recibieron los bancos a finales del año pasado, tras la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, y la deuda de la empresa con el sector financiero, que supera los $1,7 billones que, si bien está provisionada, sigue congelada. Eso sin perder de vista que en 2016 se produjo uno de los descalabros más grandes del sector infraestructura: Conalvías, donde los bancos renegociaron las deudas. Al cierre de esta edición, a Andrés Jaramillo, expresidente de la firma, se le imputaban cargos en el proceso del carrusel de contratos en Bogotá.

Además, Andrade debe cumplir la instrucción del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que no se pueden dejar de construir las obras fundamentales para el crecimiento de largo plazo, el empleo y la competitividad.

En el caso de Ruta del Sol tramo 2, Dinero conoció el esquema en el que se está trabajando y su filosofía es clara: darle una solución rápida al asunto, que permita pagarles a los bancos y liquidar el proyecto lo más pronto posible, para adjudicar rápidamente con el fin de continuar con la construcción. De lo contrario, si los bancos no obtienen respuesta, se dificultaría su relación con el sector de infraestructura.

De hecho, Corficolombiana expidió en la noche del pasado viernes 27 de enero un comunicado en el que advertía que: “ante el eventual escenario de la liquidación anticipada del proyecto Ruta del Sol Sector 2, Corficolombiana se encuentra trabajando intensamente en la búsqueda de soluciones que permitan salvaguardar los intereses de la Nación, de sus ciudadanos, del sistema financiero colombiano y extranjero, y de cualquier otro grupo de interés involucrado en el proyecto, entre estos, los de los accionistas minoritarios, como es el caso de Episol”.

Allí, el papel de Andrade, al frente de la ANI, será fundamental para destrabar el proceso, garantizarles a los bancos sus recursos y, tal vez lo más importante, recuperar la confianza del sector financiero en la infraestructura –considerado como el motor de la economía–.

Sin duda, Andrade, exdirector de la consultora McKinsey y uno de los asesores más respetados por el sector empresarial, es la persona capaz de encontrar una salida para este tema.

La propuesta

Tras su retiro de McKinsey, Andrade llegó al antiguo Inco, con el objetivo de darle al sector de la infraestructura una mejor institucionalidad, al transformarlo en la ANI. Dos de sus principios rectores fueron la eliminación de los anticipos en las obras –que había anunciado el entonces ministro de Transporte Germán Cardona– para que los privados entraran con mayores apuestas a los proyectos, y la limitación a las adiciones de los contratos, de tal manera que la estrategia perversa de presentar en las licitaciones valores menores para luego ajustarlos en adiciones posteriores quedara limitada.

Eso le generó a Andrade tensiones en el sector e incluso algunos pronunciamientos en su contra de las empresas. Sin embargo, logró no solo consolidar estas iniciativas, sino estructurar el proyecto de infraestructura más grande del país por un valor cercano a los $40 billones, representado en tres olas de 4G, más los proyectos de iniciativa privada.

Si bien la realización de los contratos fue compleja y presentó retrasos, se convirtió en un referente para el sector de infraestructura. Andrade ha sido el encargado de darle vida a esta nueva etapa de la infraestructura en el país, no solo desde el punto de vista vial, sino también en puertos, aeropuertos y en otras iniciativas como la de los accesos a Bogotá.

Para algunos expertos lo que indica la ley frente a la nulidad del contrato en Ruta del Sol 2 es que las cosas se deben restablecer al estado anterior a la firma del contrato. Pero no se puede, después de declarar nulo el contrato, deshacer la inversión que se hizo.

“Pareciera que quedan en el limbo unos terceros de buena fe que, ajenos a los actos que llevaron a la nulidad del contrato –en este caso un acto de corrupción– otorgaron un financiamiento. No hay un marco legal que cobije o prevea frente a la nulidad del contrato cómo se liquida de cara a que el Gobierno pague por las obras ejecutadas y con el producto de sus pagos se les pueda pagar a los financiadores”, advierte el experto, para quien esta situación debe llevarse al Congreso y buscar una solución por vía de ley.

La ANI viene trabajando en un esquema que busca precisamente pagarles a los bancos por los créditos desembolsados y tranquilizar al sistema financiero para que se retomen los cierres financieros pendientes.

La idea es lograr un acuerdo entre el Gobierno y el consorcio para liquidar el contrato sin necesidad de reconocer la proyección en el tiempo de las utilidades y con la prerrogativa de pagar de manera inmediata las deudas al sector financiero. Una de las fuentes para ese pago sería una fiducia del proyecto cuyos recursos llegan a $1,5 billones. El plazo de negociación entre las partes está fijado en 2 meses y de tener éxito, permitiría no solo agilizar los procesos de contratación de las obras que hacen falta sino calmar los ánimos del mercado.

El plan de la ANI prevé que una vez se logre este acuerdo se entregue la operación de los peajes al Invías, entidad que adelantará algunas obras en ese corredor hasta 2018. Entre 2019 y 2020 se estaría licitando una nueva APP para terminar con el proyecto.

El acuerdo también dejaría sin piso las millonarias demandas que interpuso Odebrecht contra el Gobierno, derivadas de problemas con comunidades y licencias ambientales. Allí las pretensiones de la constructora eran de $700.000 millones. Un eventual acuerdo contaría con el aval de la Procuraduría, el tribunal de arbitramento y los bancos.

Los cálculos del Gobierno prevén que, si todo sale bien, en el segundo semestre de este año se estarían reactivando los frentes de obra. Si esto se logra, los bancos van a quedar más tranquilos y eso ayudará a que no haya sobrerreacciones de cara a la financiación de los proyectos que aún están pendientes.

Pero, en paralelo, los esfuerzos de Andrade no solo se deberán enfocar en este proceso sino también en su defensa, tras la apertura de investigación que le inició la Procuraduría por la firma de la adición de la vía Ocaña-Gamarra a Ruta del Sol 2 (ver recuadro) y que ha sido uno de los coletazos del escándalo de Odebrecht en el país, con acusaciones de la oposición a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, pues la obra al parecer beneficiaría un puerto en Gamarra en el que tendría participación la familia de la exministra Parody.

El panorama

Financiar una iniciativa de más de $40 billones es una tarea sin antecedentes en la historia del país. Ese nuevo escenario ha producido lecciones y aprendizajes, y un nuevo modelo de estructuración, donde para cada proyecto, en promedio, 70% es deuda y 30% es equity de los concesionarios.

Aunque los cronogramas de algunos de los cierres financieros se dificultaron, el esquema de financiación de las obras ha sido destacado. Por ejemplo, el año pasado ‘barrieron’ en los premios de infraestructura que entregó la revista LatinFinan- ce.

Sin embargo, el escándalo de Odebrecht llega en el peor momento y ha puesto a los bancos en una posición más defensiva.

“Lo que va a pasar es que se van a demorar mucho más los cierres pendientes. Si el escándalo aumenta y las presiones son mayores, la posibilidad de que algunos proyectos queden huérfanos (sin financiamiento) también crece”, agrega otro empresario.

Además, para algunos analistas la preocupación es todavía mayor, no solo con los cierres financieros por venir, sino con los que ya se han adjudicado; es decir, los que tienen contratos de crédito firmados o próximos a serlo, pero no están desembolsados. ¿Por qué? Los bancos también van a querer ver que el riesgo reputacional se cubra para los proyectos que ya se financiaron.

En el frente regulatorio, los bancos no pueden tener más de 25% de su cartera en negocios de infraestructura, pues sería una sobreexposición sectorial. De hecho, antes de 4G era de 17% y se corrió a 25% para darles cabida a estos proyectos de infraestructura. Esto tiene implicaciones en varios sentidos; por ejemplo, si el Grupo Aval aumenta su participación para cerrar Ruta del Sol 2, luego de los procesos de liquidación y ajustes, podría quitarles oxígeno a otros proyectos en los que quiera participar. Hoy ya hay bancos internacionales con presencia en Colombia que llegaron a su tope.

A la suma de estos hechos se agrega que en los próximos días deberá conocerse el futuro del proyecto del Río Magdalena, a través del consorcio Navelena, en donde Odebrecht tiene la mayor participación y está asociado con Valorcon. Este proyecto tuvo inicialmente el apoyo del banco Sumitomo para su cierre financiero, pero al cierre de esta edición se conoció que no participaría. Sin cierre financiero, el contrato sería caducado y generaría inhabilidades para los socios de la concesión, según explica un abogado.

Foto: Nestor Humberto Martínez, Fiscal General, Edgardo Maya, Contralor General, Fernando Carrillo, Procurador General.

El efecto Odebrecht no solo está sacudiendo a Colombia, sino también a la región e incluso con más fuerza. En Perú, por ejemplo, el papel de las constructoras brasileñas en obras públicas y concesiones ha sido mucho mayor que en nuestro país y la exposición de la banca es muy grande. Uno de los casos más importantes es el gasoducto que estaba construyendo Odebrecht en asocio con Graña y Montero. La obra vale US$4.000 millones y el contrato tiene una garantía de cumplimiento por US$260 millones que, al cierre de esta edición, estaba por ejecutarse.

El futuro

El caso Odebrecht podría tener efectos colaterales en distintos campos. Uno, por ejemplo, es un mercado secundario más activo, con la venta de participaciones en proyectos y concesiones ya adjudicadas para jugadores y nuevos inversionistas. La pregunta es qué tipo de compradores habrá en este nuevo contexto.

El otro es en los llamados fondos de deuda, vehículos con los que los fondos de pensiones –especialmente– y algunas aseguradoras participan en la financiación de las obras. Dos ya tienen los recursos y cerraron financieramente –el de Credicorp, Sura y Sumatoria, y el de Ashmore y CAF–, pero se estaba pendiente de la estructuración de dos más: Blackrock y Sumitomo y uno más de BTG Pactual.

También se espera cuál va a ser la movida del sector público en la financiación y en el desarrollo de proyectos, por ejemplo con el Banco Agrario, en el ojo del huracán por el crédito a Navelena por $120.000 millones, y la Financiera de Desarrollo Naciona (FDN), que administra los recursos de la venta de Isagen que llegaron al Fondes, que se habían convertido en complemento de los cierres financieros, pero no deberían ser sustitutos.

A su vez, las recientes declaraciones que le entregó a El Tiempo Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en el sentido de que “las regiones están llenas de grupos Nule”, muestran que el sector privado, al menos en el campo local, está lejos de una depuración.

En el caso de la investigación judicial, si bien la Fiscalía avanza en los procesos, la agenda en el tema Odebrecht, como en el caso de los actos de corrupción de la Fifa, viene de Estados Unidos y allí falta ver qué otras denuncias podrían estar en camino.

Recobrar la confianza en el corto plazo será fundamental para el desarrollo de las obras. Más allá del caso puntual de Ruta del Sol 2, hay tareas pendientes por hacer: para la FDN, la labor será no solo buscar y desarrollar instrumentos y mecanismos que faciliten la llegada del sector financiero y del mercado de capitales a los cierres financieros, sino también –junto con la ANI y la institucionalidad del sector– mostrar ante los bancos locales e internacionales las bondades de los contratos de 4G que, a diferencia de esquemas anteriores –como Ruta del Sol–, tiene ajustes importantes, como un mecanismo para que los bancos se puedan tomar un proyecto cuando el sponsor está fallando y sustituir al consorcio. También tiene fortalezas en la terminación anticipada y hay una fórmula de cómo calcularla.

La infraestructura es el sector llamado a darle una nueva dinámica a la economía en Colombia. En el tercer trimestre de 2016, respecto al inmediatamente anterior, la rama de la construcción tuvo un crecimiento en su valor agregado de 2,8%, debido al crecimiento en la construcción de obras de ingeniería civil en 3,9% y de edificaciones de 2,2%.

La expectativa está en que con los cierres financieros de los primeros 8 proyectos, la maquinaria empiece a moverse y a darle impulso al crecimiento del país.

De hecho, para Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, el sector de obras civiles tendrá un importante crecimiento en 2017 con el desarrollo de proyectos como vías 4G, construcción de obras con recursos de regalías y propios de los entes territoriales. “Un año importante para el crecimiento del sector de infraestructura, los proyectos de las vías 4G que están llegando a sus cierres financieros entran en la etapa de construcción plena… este año se espera más ejecución”, resaltó el funcionario durante el Foro Colombia 2017.

El futuro del país está en el sector, no solo por lo que representan el desarrollo y construcción de las obras en materia de economía y crecimiento, sino porque el posconflicto pasa por la infraestructura. En el mundo los procesos de paz estuvieron acompañados del desarrollo de las obras que han acercado regiones y les han dado nuevos esquemas de competitividad.

Por ahora, la estrategia debe estar enfocada en tres pilares: sancionar los casos de corrupción, garantizar que las obras que están en marcha pero se han contaminado terminen a la luz de la ley y con procesos expeditos, y recuperar la confianza en el sector de infraestructura.

El boom económico por el que atraviesa el Valle del Cauca

La economía del Valle del Cauca está viviendo uno de sus mejores momentos: las remesas y las exportaciones explican el boom. ¿Hasta cuándo es sostenible?

Algo está pasando en el Valle del Cauca. La caída en la industria minera y petrolera, que ha significado un duro golpe para muchas regiones, no se ha sentido en el departamento. Por el contrario, los indicadores económicos y sociales vallunos vienen mostrando mejorías considerables en los últimos años. ¿Qué explica el fenómeno?

Según el presidente de la Cámara de Comercio del Valle, Esteban Piedrahita, es claro que el Valle no participó del boom minero-petrolero y esto le permite hoy estar “vacunado” contra la enfermedad que quedó luego del auge en estos sectores básicos.

“El Valle fue durante ese boom el segundo menor receptor de regalías del país”, señala el dirigente gremial. En pleno apogeo de precios del petróleo, esta región mostró todos los síntomas propios de un proceso de enfermedad holandesa: la región creció a un ritmo mediocre, las industrias se golpearon, el desempleo se disparó hasta una tasa del 14% y la revaluación afectó no solo a la industria exportadora sino también a los hogares que recibían remesas del exterior.

Pero la historia ha cambiado. Con las nuevas condiciones de la economía colombiana se abren muchas posibilidades para el desarrollo de esta región. En este frente, el departamento muestra características especiales.

La devaluación del peso empezó por volver menos competitivas las importaciones, lo que le dejó a la industria valluna espacio para sustituir los productos que venían de otros países.“Es posible que hoy ya se esté dando un incremento de las exportaciones del Valle, pues la industria parece haber agotado ya el mercado interno sustituyendo importaciones”, señaló Piedrahita en entrevista con Dinero.

Esto ha sido posible porque el Valle cuenta con una de las canastas exportadoras más diversificadas del país. Para Piedrahita esta es una ventaja, pues ya está demostrado que las economías con una mayor oferta de productos –y no aquellas que se especializan– son las que mejores oportunidades tienen en los mercados internacionales y enfrentan de mejor forma los choques.

Contrario a lo que la mayoría piensa, el azúcar representa apenas 12,3% de las exportaciones del departamento. Una tercera parte de las ventas externas vallunas son de confitería, material eléctrico, papel y cartón y café y té. Estos productos, a su vez, se van principalmente para cinco destinos en el mundo: Ecuador, Perú, Estados Unidos, Venezuela y Chile. Esta estructura difiere de la matriz productiva de otras regiones; por ejemplo, 20% de las exportaciones de Bogotá depende del sector floricultor y 99% de las ventas externas del Meta son petróleo.

Esta combinación de “formas de lucha” para la industria es lo que le ha permitido gozar de buena salud al departamento en la actual coyuntura, pues las manufacturas son las de mejores perspectivas en un mundo con commodities de precios bajos.

Las pruebas de esta tendencia saltan a la vista. Desde 2014, cuando se agudizó la caída en los precios del crudo, la participación del Valle en la economía de Colombia viene aumentando y en 2015 ya había llegado a 9,5% del PIB.

“Y en los primeros tres trimestres de 2016, la economía del Valle habría crecido más que la de Colombia”, explica Piedrahita. En general, todos los indicadores vienen mostrando mejor comportamiento que el agregado nacional: licencias de construcción, ventas de cemento, comercio y nivel de ocupación, entre otros. Claramente, el Valle se está saliendo del promedio nacional.

Todo esto está generando un círculo virtuoso, pues los empresarios están sintiendo que el clima de negocios en la región está mejorando paulatinamente. Esto se reflejará, sin lugar a dudas, en mejores ritmos de crecimiento en los próximos años.

La Encuesta de Ritmo Empresarial (ERE) de la Cámara de Comercio de Cali reveló que 61,1% de los empresarios consultados esperaba que, para el segundo semestre de 2016, las ventas aumentaran y 44% confiaba en que las cosas mejorarían en los siguientes seis meses.

¿Y el futuro?

Que las cosas van a mejorar no es solo un asunto de percepción. Desde comienzos del año pasado, el número de partidas arancelarias exportadas por el Valle empezó a aumentar. Esto ha sido posible pues en el Valle del Cauca y el Norte del Cauca operan 6 de las zonas francas vigentes hoy en el país.

Esto les está abriendo espacio a nuevos sectores, lo que lleva a Piedrahita a señalar con confianza que será su departamento el que lidere el crecimiento de las exportaciones no tradicionales del país.

Para ello vienen trabajando tanto el sector privado como los gremios y las autoridades para impulsar seis clústeres que ya hoy son importantes, pero que tienen un enorme potencial de crecimiento. Allí están: belleza y ciudado personal, proteína blanca, excelencia clínica, macro snacks, bioenergía y sistema moda. Estos seis clústeres significaron en 2015 ventas por $35 billones; allí se encuentran más de 5.100 empresas vallunas.

Es claro que el Valle del Cauca está iniciando una época de oro de su economía. El fortalecimiento de las exportaciones y las mismas remesas, que se volvieron un ingreso interesante por cuenta de la devaluación del peso, le están dando un impulso adicional al departamento. Es muy probable que ese sea el camino que deberían emprender las demás regiones. Un ejemplo a seguir.

domingo, 22 de enero de 2017

domingo, 15 de enero de 2017

El dueño de los ‘big mac’ latinos

Arcos Dorados, del colombiano Woods Staton, es la mayor operadora de McDonald´s en el mundo

Woods Staton (Medellín, 1950) se le conoce en el mundo de la comida rápida como el rey de la hamburguesa. El sobrenombre tiene sentido. En tan solo una década, este empresario colombiano ha edificado uno de los imperios más rentables para McDonald´s en el planeta. Después de que en 2007 encabezara la compra (por 700 millones de dólares) de 1.560 restaurantes y los derechos de operación de la marca norteamericana en América Latina y el Caribe, Staton se ha convertido en el mayor operador de la compañía estadounidense a nivel global. Actualmente, la firma que preside, Arcos Dorados, está presente en 20 mercados de la zona con 2.141 locales, 4,3 millones de clientes diarios y ventas anuales superiores a los 3.000 millones de dólares.

El camino de Arcos Dorados, sin embargo, no ha sido sencillo. La empresa, con sede en Uruguay, ha tenido que enfrentar los avatares económicos de la región, en donde 175 millones de personas (29% de la población) vive en condición de pobreza. En los últimos tres años, los ingresos de la compañía se han desplomado un 24% (entre 2013 y 2015), debido a la devaluación de las monedas latinoamericanas y la desaceleración que se vive en algunos países del subcontinente. A pesar de ello, la expansión de la firma no ha perdido brío: el número de restaurantes nuevos ha crecido un 3,8% en el mismo periodo. “Nosotros manejamos el negocio con una visión de largo plazo, con el objetivo de seguir capturando el potencial de la marca McDonald’s en América Latina”, dice Daniel Schleiniger, director de comunicación de la compañía.

A pesar de la continua expansión del negocio, el descalabro que ha tenido la firma en las cuentas y sus desventura en Latinoamérica han tenido eco en los mercados financieros. “La empresa, que debutó en la Bolsa de Nueva York en abril de 2011 y se hizo rápidamente un hueco en las carteras de los inversores gracias al pedigrí de la franquicia”, explica Jeremy Bowman, analista de la consultora The Motley Fool. “Sin embargo”, comenta Bowman, “el precio de la acción se vino abajo en 2012, debido a la recesión económica en Brasil”, en donde Arcos Dorados tiene el mayor número de establecimientos: 890 restaurantes (un 42% del total). Los valores de la empresa, que llegaron en octubre de 2011 a un preció máximo de 28,52 dólares por acción, actualmente se venden en torno a los 5,70 dólares.

Fortuna a la baja

El bache por el que atraviesa Arcos Dorados ha pegado directamente al bolsillo de Staton. Justo un año después de que la compañía aterrizara en Wall Street, el colombiano probaba las mieles del 1% de la población global. Su nombre aparecía en la lista que hace la revista Forbes de los hombres y mujeres más ricos del mundo. Su fortuna, que ascendía en 2012 a 1.700 millones de dólares, lo llevó al puesto 764 de entre los 1.226 multimillonarios que había en ese entonces. En 2013, y con las cuentas de Arcos Dorados bajo presión, el magnate descendió al puesto 1.268 de la lista. En 2014 salió del selecto grupo. “Su patrimonio neto ha caído en 500 millones de dólares debido a que las acciones de Arcos Dorados se marchitaron en un crecimiento más lento de lo esperado y una depreciación de la moneda brasileña frente al dólar”, indicó la publicación en aquella época.

Wood Staton ha sido un personaje clave para McDonald´s en América Latina. La historia entre el colombiano y la firma norteamericana lleva más de 30 años forjándose. Staton condujo la apertura del primer restaurante de la firma en Argentina en 1986. En ese entonces, la empresa ya había aterrizado en Puerto Rico (1967), Brasil (1979) y México (1985). El empresario gestionó los derechos de la marca en el país sudamericano hasta 2002, después de que la crisis económica y política, desatada en diciembre de 2001, lo llevara a dejar el control de la empresa en manos de la casa matriz, debido a la gran deuda que había acumulado.

Inmune al desaliento

Sin embargo, Staton no abandonó la empresa. La firma estadounidense lo nombró director para la región sur del continente. En 2007, cuando la corporación decidió vender el negocio en América Latina, Staton luchó hasta el último momento frente a un fondo de inversión brasileño por los derechos y los locales de la cadena de restaurantes. Ahora, Arcos Dorados aporta un 4,7% a las ventas mundiales de la compañía, que sufre una merma en sus ingresos, principalmente por un cambio de consumo de los clientes hacia alimentos más saludables.

La clave que ha llevado a Arcos Dorados a un lugar privilegiado en las cuentas de Mcdonald´s se basa en ofrecer a los consumidores productos con sabores locales, dice Schleiniger. “Además del típico Big Mac, ofrecen arepas en Venezuela, pollo con hogao en Colombia y comida mexicana en México”, indica la revista Forbes. Hacia el futuro, Arcos Dorados espera una recuperación de los dígitos de la mano de un crecimiento económico en la zona. “Como nuestro negocio es sensible a los ciclos económicos cuando estos son malos, también lo es cuando son buenos”, destaca Schleiniger.

Pero quizás este año tengan que seguir nadando contracorriente. “El consenso general apunta a que 2017 será un año todavía difícil, pero de cierta recuperación o estabilización de las principales economías, como Brasil, Argentina, Colombia, o incluso México. Este último dependerá en parte de las políticas que adopte el nuevo presidente de EE UU. “Es prematuro decir cuándo será la recuperación y cuánto durará”, concluye Schleiniger.

OMNIPRESENCIA

La compañía estadounidense tenía en el mundo 36.615 restaurantes y, a finales de 2015, un 6,2% de estos estaba en América Latina, en donde son líderes. Los últimos datos publicados por Arcos Dorados indican que la firma tiene un 9,4% de penetración en la zona. Los únicos mercados en donde no opera la compañía son, de momento, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Guayana, Surinam, Paraguay y Bolivia. En este último país la marca Mcdonald´s quebró y echó el cierre en 2002.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)